┤╚Ž¬╩ą╩«┤¾├±╦ū╬─╗»

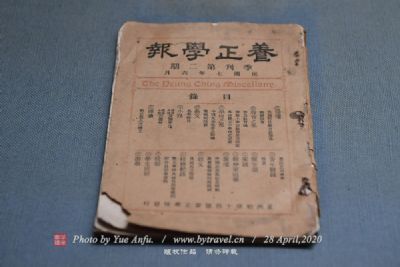

īÄ▓©╩ą █┤ų▌ģ^(q©▒) ĘŅ╗»ģ^(q©▒) Ž¾╔Į┐h ėÓę”╩ą īÄ║Ż┐h ▒▒ü÷ģ^(q©▒) ┤╚Ž¬╩ą ║Ż╩’ģ^(q©▒) µé(zh©©n)║Żģ^(q©▒) ĮŁ▒▒ģ^(q©▒) ╚½▓┐┤╚Ž¬╩ą├±╦ū╬─╗» ┤╚Ž¬╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) [ęŲäė(d©░ng)░µ]

ĪĪĪĪįĮĖG╩Ūųąć°╣┼┤·ūŅų°├¹Ą─ŪÓ┤╔ĖGŽĄŻ¼ØhūÕé„Įy(t©»ng)ųŲ┤╔╣ż╦ćĄ─šõŲĘų«ę╗ĪŻĖG╦∙į┌Ąžų„ę¬į┌Į±šŃĮŁ╩Ī╔Žė▌ĪóėÓę”Īó┤╚Ž¬ĪóīÄ▓©Ą╚ĄžĪŻ╣┼Ģr(sh©¬)Įy(t©»ng)ī┘įĮų▌╣▄▌ĀŻ¼╣╩├¹įĮĖGŪÓ┤╔ĪŻįĮĖGŪÓ┤╔¤²ųŲ╝╝╦ćūį¢|Øhķ_╩╝ų┴╦╬Ż¼čė└m(x©┤)Ū¦ėÓ─ĻŻ¼ėą10ČÓĄ└╣żą“Ż¼Å─▀x═┴Īó└Ł┼„Īóą▐┼„Īó╔ŽėįĄĮ¤²ųŲŻ¼╚½æ{╩ų╣ż╦ć╚╦ķL─ĻĘe└█Ž┬üĒĄ─Įø(j©®ng)“×(y©żn)║═╩ųĖąĪŻ×ķ┴╦▒Żūo(h©┤)║═╣Ō┤¾įĮĖGŪÓ┤╔é„Įy(t©»ng)¤²ųŲ╣ż╦ćŻ¼2011─Ļ5į┬ć°äš(w©┤)į║▓óīóŲõ┴ą╚ļĄ┌╚²┼·ć°╝ę╝ēĘŪ╬’┘|(zh©¼)╬─╗»▀z«a(ch©Żn)├¹õøĪŻįĮĖG╩Ūųąć°╣┼┤·─ŽĘĮŪÓ┤╔ĖGĪŻĖG╦∙į┌Ąžų„ę¬į┌Į±šŃĮŁ╩Ī╔Žė▌ĪóėÓę”Īó┤╚Ž¬ĪóīÄ▓©Ą╚ĄžĪŻę“▀@ę╗Ħ╣┼ī┘įĮų▌Ż¼╣╩├¹ĪŻ╔·«a(ch©Żn)─Ļ┤·ūį¢|Øhų┴╦╬ĪŻ╠Ų│»╩ŪįĮĖG╣ż╦ćūŅŠ½š┐Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼Šė╚½ć°ų«╣┌ĪŻ╦ÕĪó│§╠Ų└^│ą─Ž│»’L(f©źng)Ė±Ż¼╔·«a(ch©Żn)═ļĪó▒PĪó▒P┐┌╦─ŽĄēžĪó╦─Č·╣▐ĪóļuŅ^ēžĄ╚«a(ch©Żn)ŲĘĪŻ╩ó╠Ųęį║¾«a(ch©Żn)ŲĘŠ½├└Ż¼┌AĄ├┬Ģūu(y©┤)ĪŻ«a(ch©Żn)ŲĘČ╝ū÷Ą├║▄ęÄ(gu©®)š¹Ż¼ę╗Įz▓╗ŲłĪŻ│Żīó┐┌čžū÷│╔╗©┐┌Īó║╔╚~┐┌Īó┐¹┐┌Ż¼Ąū▓┐╝ėīÆŻ¼ū„│╔ė±ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

2Īó╔Ž┴ų║■é„šf

ĪĪĪĪ╔Ž┴ų║■ū°┬õį┌Ė╗łĄ─šŃ¢|╚²▒▒ŲĮįŁ╔ŽĪŻ╦«ė“├µĘeĮ³ā╔╚fŲĮĘĮ╣½└’ąŅ╦«┴┐╝s1300┴óĘĮ├ū▀@└’įŁ╩ŪØh┤·žĢ┤╔Ą─¤²ųŲĄž©D©DįĮĖG▀zųĘĪŻ1988─ĻŻ¼▒╗ć°äš(w©┤)į║├³├¹×ķć°╝ęųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻČ°╔Ž┴ų║■Ą─╣╩╩┬ę▓Ž±║■▀ģ15╣½└’Ū·ŠĆ╔ŽĖ®╩░╝┤╩ŪĄ─īm═ó├ž╔½┤╔Ų¼ę╗śėŠ½▓╩ĪŻ─Ūā║Ą─ę╗╔Įę╗╦«ę╗▓▌ę╗─ŠČ╝╩Ū╣╩╩┬Ż¼ųT╚ń¬{ūė░ūŽ¾▒Żūo(h©┤)╔Ž┴ų║■┼c═§─Ė─’─’ų▄ą²Ż©ĪČ╠ņŽ┬├„ųķ╔Ž┴ų║■ĪĘŻ®Īó╚ńüĒĘĮĄĘ■³S„XŠ½Ż©ĪČ³S„X╔ĮĄ─é„šfĪĘŻ®Īó─Ó÷qė┬ČĘ║Ż²ł═§Ż©ĪČ─Ó÷q╩»║═Ė““█╩»ĪĘŻ®Ą╚╣╩╩┬Ż¼Įø(j©®ng)┐hā╚(n©©i)ę╗ą®╣╩╩┬┤¾═§┐┌Č·ŽÓé„Ż¼Äū║§╝ęė„æ¶ĢįĪŻ┤╦═ŌŻ¼▀ĆėąĪČć└(y©ón)ūė┴Ļß׶~╩»ĪĘĪóĪČ─Š╔ū×│ĪĘĪóĪČė±├▀┤▓ĪĘĪóĪČ²łč█Š«ĪĘĪóĪČ╣ŽŃ²ł?zh©¬)ČĪĘĪóĪČŲÕ▒PŹÅĪĘĄ╚Ż¼ę▓Š½▓╩╝Ŗ│╩ĪŻ╔Ž┴ų║■Ą─é„šfŲį┤ė┌¢|ØhŻ¼«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╦─ų▄ėą100ČÓ╠ÄįĮĖGŻ¼įSČÓ╣╩╩┬ęčĮø(j©®ng)╩¦é„Ż¼Įø(j©®ng)╣╩╩┬┤¾═§Č┼╦╔Ė∙Īó╠┘š╝─▄Ą╚╦č╝»š¹└ĒŻ¼¼F(xi©żn)ėąę╗▓┐Ę▌┴„é„ė┌╩└ĪŻ┤╦ĒŚ(xi©żng)─┐é„│ą╚╦Č┼╦╔Ė∙Å─ūĪį┌ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

3Īó▓▌├▒ŠÄ┐Ś╝╝╦ć

ĪĪĪĪŪÕŪ¼┬Ī─ĻķgŻ¼īÄ▓©╣┼┴ųĄ─╠A▓▌├▒ŠÄ┐Ś╝╝ąg(sh©┤)é„╚ļķL║ėŻ¼ų│╔«ö(d©Īng)?sh©┤)žŗD┼«Ą─ų„ę¬Ė▒śI(y©©)Ż¼▓óė┌öĄ(sh©┤)─Ļ║¾’L(f©źng)ąąė┌╩└Ż¼├±ć°╦──ĻŻ©╣½į¬1915─ĻŻ®½@Ą├░═─├±R╩└Įń│÷┐┌š╣╚²Ą╚¬ä(ji©Żng)Ż¼1917─Ļ▒╗šŃĮŁ╩Īš■Ė«śsĘQ▓▌ŠÄų«Ól(xi©Īng)ĪŻ1923─ĻÅ─ĘŲ┬╔┘eę²╚ļĮĮz▓▌ŠÄ┐Ś▓▌├▒│╔╣”Ż¼ų┴┤╦ęµ░l(f©Ī)┼d┬ĪŻ¼ŠÄ┐Ś╝╝ąg(sh©┤)Ė³╩Ū▀M(j©¼n)ę╗▓Į╠ßĖ▀Ż¼├±ųVįŲŻ║Ī░ę”▒▒╚²╝■īÜŻ¼├▐╗©░ū¹}▓▌ø÷├▒Ī▒║═Ī░╩«└’ķLĮų¤oķe┼«Ż¼╝ę╝ę▒M╩ŪŠÄ├▒╚╦Ī▒ĪŻĢr(sh©¬)ėą┤¾ąĪ├▒ąą200ėÓ╝ęŻ¼┴ĒąŪž£ūė100ČÓ╚╦Ż¼į┌1934─ĻĢr(sh©¬)«a(ch©Żn)┴┐▀_(d©ó)210╚fĒöŻ¼š╝īÄ▓©║ŻĻP(gu©Īn)│÷┐┌┐éŅ~Ą─╚²Ęųų«ę╗ĪŻĮ©ć°║¾Ż¼│╔┴ó┴╦Ī░ć°ĀIĮĮz▓▌├▒ÅSĪ▒Ż¼1983─Ļ½@ć°╝ęĮø(j©®ng)┘Q(m©żo)▓┐ā×(y©Łu)┘|(zh©¼)«a(ch©Żn)Ųʬä(ji©Żng)Ż¼«a(ch©Żn)ŲĘ▀h(yu©Żn)õN80ČÓéĆ(g©©)ć°╝ę║═Ąžģ^(q©▒)Ż¼│╔×ķ╩└Įńę╗┴„Ą─║═╬ęć°ų°├¹Ą─│÷┐┌╩ų╣ż╦ćŲĘĪŻ╦∙ų^ĮĮz▓▌╩Ū╚Īūįę░╔·ūžÖ░śõ╚~ųą│ķ│÷üĒĄ─ŪoŻ¼Įø(j©®ng)Ų»Ž┤ĪóĢ±Ė╔ĪóŪ├▄øĪó▀xō±║¾╝ė╣żČ°│╔ĪŻé„Įy(t©»ng)Ą─ŠÄ┐Ś╣ż╦ć│╠ą“ėąŻ║Æ■▓▌Īó┐`▓▌ĪóŲĒöĪóŠÄ├▒ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

4ĪóÖM║ė╝¶╝ł

ĪĪĪĪ╝¶╝łėųĘQ┐╠╝łĪó╝¶┤░╗©Ż¼╦³╩Ūė├╝¶ĄČ╗“┐╠ĄČį┌╝ł╔Ž╝¶Īó┐╠│÷üĒĄ─ę╗ĘN╩ų╣ż╦ćŲĘŻ¼ō■(j©┤)┘Y┴Žū¶ūCŻ¼įńį┌1500ČÓ─ĻŪ░╬ęć°╝¶╝ł╦ćąg(sh©┤)Š═▀_(d©ó)ŽÓ«ö(d©Īng)╦«ŲĮ┴╦ĪŻÖM║ė╝¶╝ł│÷¼F(xi©żn)ų┴Į±╝sėą300ČÓ─ĻĄ─Üv╩ĘŻ¼ė╔ė┌«ö(d©Īng)?sh©┤)žÜv╩Ę╔ŽęŲ├±▌^ČÓŻ¼╣╩┤╦Ųõ╝¶╝łĄ─╦ćąg(sh©┤)’L(f©źng)Ė±╚┌║Ž┴╦─ŽĘĮĄ─╝Ü(x©¼)├▄Š½Ū╔Īó▒▒ĘĮĄ─Ė┼└©┤ų½EĄ╚╠ž³c(di©Żn)Ż¼ęįĻ¢╝¶┼cĻÄ╝¶║═╝¶┼c┐╠ŽÓĮY(ji©”)║ŽĄ─ĘĮ╩Į▀M(j©¼n)ąąäō(chu©żng)ū„Ż¼ėąų°ūįęč¬Ü(d©▓)╠žĄ─’L(f©źng)ĒŹŻ¼╣╩ę╗ų▒čžé„ų┴Į±ĪŻ┼fĢr(sh©¬)Ż¼╝¶╝łū„ŲĘČÓė├ė┌ū┌Į╠╝└ņļĪó╔·ė²╗ķ╝▐Īóē█šQŽ▓æc╗“š▀å╩įß┴Ģ(x©¬)╦ūĄ╚Ą╚Ą─╗Ņäė(d©░ng)ųąŻ¼═¼Ģr(sh©¬)ę▓┐╔ė├ė┌╬▌ūėčb’ŚĪóŲ„Š▀░³čbĄ╚╚š│Ż╔·╗Ņ└’ĪŻ╦³╦∙ąĶĄ─▓─┴ŽĘŪ│Ż║åå╬Ż¼Š═╩ŪĖ„╔½╝łÅłŻ¼Ż©ęįĖ„╔½┼D╣Ō╝ł×ķČÓŻ¼░┤ąĶę¬ę▓┐╔ė├Įq╝łĪóŃy▓Ł╝łĪóļŖ╣Ō╝łĪóą¹╝łĄ╚Ą╚Ż¼å╩įßė├Ą─ätČÓ×ķ³S▒Ē╝ł║═░ū╝łŻ®ĪŻ╦∙ė├Ą─╣żŠ▀ę▓Š═╩Ū┤¾ąĪĖ„╩Į╝¶ĄČĪó┐╠ĄČ║═ē|░ÕŻ©▓Ż┴¦Īó╦▄┴ŽĪó╚²║Ž░ÕŠ∙┐╔Ż®Ż¼ėąŚl╝■Ą─┐╔į÷╠Ēę╗ą®ĀC╝łĪó╚Š╔½ä®Ą╚Ż¼üĒžSĖ╗ū„ŲĘĄ─«ŗ├µą¦ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪĪČėÓę”┐hųŠĪĘ▌dŻ║ŚŅ├ĘĪ░«a(ch©Żn)ĀT║■╔Įš▀Ż¼Ųõųąį╗└¾ų¦Īóį╗║■─ŽŻ¼Ųõ╬Č╣┌Į^ųT╣¹Ī▒ĪŻĀT║■╔ĮĄ─╦∙į┌Ąžį┌┤╚Ž¬ÖM║ėµé(zh©©n)Ż¼▒▒╦╬Ģr(sh©¬)ęčĮø(j©®ng)ėą╚╦╣żįį┼ÓŚŅ├ĘĪŻĀT║■╔ĮŚŅ├Ęį┌├„┤·Š═ŽĒ╩ó├¹Ż¼╦³╣¹ą╬┤¾Ż¼┤╠╣Ō├▄Ż¼│Ó╔½Ż¼║╦╬ó▒ŌŻ¼╬ČśO╠├└Ż¼─╦╣¹ųąų«šõŲĘĪŻŚŅ├Ę│²§r╩│═ŌŻ¼▀Ć┐╔ųŲ│╔¤²ŠŲŚŅ├ĘĪóŚŅ├Ę’ŗ┴ŽĪóŚŅ├ĘĖ╔╝tĪóŚŅ├Ę├█TĄ╚ĪŻ╦³▀Ć║¼ėą┤¾┴┐ŚŅ├Ę╦žŻ©╝┤ŚŅ├Ę³S═¬Ż®ėą┐╣░®║═┐╣čūū„ė├Ż¼ō■(j©┤)├±ķg“×(y©żn)ūCŻ¼ī”Ž┬┴Ī▓╗ų╣ĪóŅ^’L(f©źng)═┤ĪóĖ╣═┤ĪóćI═┬Īó╩│╬’ųąČŠĪóą─Ė╣Įg═┤ĪóĄ═¤ß¤®┐╩Īóč└²l│÷謥╚Š∙ėąę╗Č©»¤ą¦Ż¼ę“┤╦ėąĪ░╩│╦Ä═¼į┤Ī▒Ą─ĘQų^ĪŻÖM║ėŚŅ├Ę«a(ch©Żn)Ąž╬╗ė┌ÖM║ėµé(zh©©n)─Ž▓┐┴ųĄžĪŻ╚║╔ĮŁh(hu©ón)▒¦Ż¼Ž¬╦«ŪÕ│║Ż¼▀h(yu©Żn)ļx┤ÕŪfŻ¼¤oŁh(hu©ón)Š│╬█╚ŠŻ¼┬ĘĪóŽ¬Īó╦«Īó╠┴Ą╚┼õ╠ūįO(sh©©)╩®═Ļ╔ŲŻ¼ę▓╩Ūė^╣ŌĪó┬├ė╬Īóą▌ķeĄ─║├╚ź╠ÄĪŻ1996─ĻŻ¼ÖM║ėµé(zh©©n)▒╗ć°äš(w©┤)į║├³├¹×ķĪ░ųąć°ŚŅ├Ęų«Ól(xi©Īng)Ī▒ĪŻ─┐Ū░Ż¼ÖM║ėµé(zh©©n)▐r(n©«ng)śI(y©©)Ę■äš(w©┤)┐é╣½╦Šęčėą¤o╣½║”ŚŅ├Ę╗∙Ąž1.6╚f«ĆĪŻŲõųą½@ć°╝ęŠG╔½╩│ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

6Īó┤╚Ž¬├µ╦▄

ĪĪĪĪ├µ╦▄Š═╩Ūė├├µĘ█╗“├ūĘ█Ą╚×ķįŁ┴ŽŻ¼ųŲū„Ė„ĘNįņą═Ą─ĖŌĪółF(tu©ón)Īó’ץ╚╩│ŲĘŻ¼╔Ļł¾(b©żo)š▀Åł╚╩Į▄×ķ«ö(d©Īng)?sh©┤)ž├µ╦▄ųŲū„╦ć╚╦Ż¼«?d©Īng)?sh©┤)ž╚╦ĘQ║¶×ķĪ░ĖŌłF(tu©ón)ĤĖĄĪ▒Ż¼Å─ūµ╔Ž╦ŃŲų┴╦¹ęč╩ŪĄ┌╬Õ┤·é„╚╦Ż¼╬Õ┤·╚╦Č╝╩Ūķ_įO(sh©©)ĖŌłF(tu©ón)╩│ŲĘĄĻĄ─Ż¼Ų∙Į±ÜvĮø(j©®ng)150ČÓ─Ļ┴╦ĪŻ┼fĢr(sh©¬)Ż¼├µ╦▄ų„ę¬╩ŪŽ¾š„ų°╝¬ŽķĪ󣞒¢Īó║═├└Ą─ę╗ĘN╝└ņļ╣®ŲĘĪóæcĄõė├ŲĘ║═╦═Įoäe╚╦Ą─ČYŲĘŻ¼═¼Ģr(sh©¬)ę▓┐╔ęį╩Ūę╗ĘN╣®╚╦│įĄ─╩│ŲĘĪŻę“?y©żn)ķįóęŌ╝¬ŽķŻ¼ū÷Ą├ėų║├┐┤Ż¼╦∙ęįę╗ų▒╩▄ĄĮ╚╦éāĄ─Ž▓É█Ż¼Ż¼¼F(xi©żn)į┌╦¹Ę“ŗDéz╚į╚╗Å─╩┬ų°▀@śėĄ─ųŲū„Ż¼▀Ć░l(f©Ī)š╣┴╦ŲĘĘNĪŻ├µ╦▄Äū║§╚½æ{╩ų╣żųŲū„Ż¼ŲõŲĘĘN┐╔▀_(d©ó)70ėÓéĆ(g©©)Ż¼╚ńĪ░╬Õ┤·į¬īÜĪ▒Ż©ėų├¹╬Õ┤·śsŻ®Ż¼Š═╩Ūīó├µĘ█╦▄│╔╬ÕéĆ(g©©)į¬īÜŻ¼īėīėŽÓ»BČ°│╔Ż¼įóęŌĪ░╬Õ┤·ęŖ├µŻ©ķLē█Ż®Ī▒ĪóĪ░╬Õ╩└Ųõ▓²Ż©Ė╗┘Fśs╚AŻ®Ī▒Ą╚Ż¼ū„įņĘ┐╔Ž┴║ĪóūŻē█┘R╔·ė├ŲĘ╗“ČYŲĘŻ╗ėąą®╚╦ę“?y©żn)ķą?Ż¼ĮõÜó╔·Ż¼ätąĶę¬Ī░┴∙╔³Ī▒ĪóĪ░╬Õ╔³Ī▒ĪóĪ░╚²╔³Ī▒Ą╚├µ╦▄ŲĘŻ¼ę▓Š═╩Ūīó├µĘ█╦▄│╔ļuĪó°åĪó∙ZĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

7ĪóįĮĖGŪÓ┤╔«TśĘ

ĪĪĪĪ╣┼┤·╚╦ĘQŪÓ┤╔▓Ķ═ļ×ķĪ░«TĪ▒Ż¼ęį┤╦ū„śĘŲ„ō¶┤“│╔궜ʥ─ätĘQ×ķĪ░ō¶«TĪ▒╗“Ī░«TśĘĪ▒ĪŻ┤╚Ž¬╔Ž┴ų║■Ą─Ī░įĮĖGŪÓ┤╔«TśĘĪ▒ėą╬─ūųėø▌dĄ─┐╔ūĘ╦▌ĄĮ3000─ĻęįŪ░Ż¼ę▓Š═╩ŪšfŻ¼įńį┌─ŪĢr(sh©¬)Ż¼Ī░įĮĖGŪÓ┤╔«TśĘĪ▒śĘŲ„Ż©Ų„├¾Ż®Ą─¤²ųŲ║═ęį┤╦▀M(j©¼n)ąąĄ─궜Ęč▌ūÓŻ¼ęčĮø(j©®ng)╩Ū«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ą─ę╗ĘN╦ćąg(sh©┤)▒Ē¼F(xi©żn)ą╬╩Į┴╦ĪŻ║¾ÜvĮø(j©®ng)╔╠Īóų▄ĪóŪžĪóØhČ°╩óąąė┌╠Ų╦╬Ż¼▓óė┐¼F(xi©żn)┴╦ųT╚ń╣∙Ą└į┤ĪóģŪ└_Īó±R╠Ä╩┐Ą╚ę╗┤¾┼·ę¶śĘ╗“č▌ūÓ├¹╝ęŻ¼╔Ņ╩▄«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╔ńĢ■(hu©¼)Ė„ļAīėĄ─Ž▓É█║═ŪÓ▓AŻ¼ŽĄ╬ęć°«TśĘ궜Ę╩Ę╔Ž╦∙▀_(d©ó)ĄĮĄ─ę╗éĆ(g©©)Č”╩óĖ▀ĘÕŲ┌║═ę╗Ņwę½č█Ą─ĶŁĶ▓├„ųķŻ¼Į³─Ļį┌╔Ž┴ų║■²ł┐┌įĮĖG▀zųĘ│÷═┴Ą─ę╗┼·╠Ų╦╬Ģr(sh©¬)Ų┌¤²ųŲĄ─ŪÓ┤╔śĘŲ„╝┤╩ŪūŅ║├Ą─ū¶ūCĪŻĖ∙ō■(j©┤)│÷═┴║═╬─½I(xi©żn)┐╝ūCŻ¼╣┼┤·Ī░įĮĖGŪÓ┤╔«TśĘĪ▒Ą─śĘŲ„ų„ę¬ėą┤╔«TĪó┤╔°B╔┌Īó┤╔ē_Īó┤╔╣▄ńŖĪó┤╔č³╣─Īó┤╔ŠÄńŖĪó┤╔ŠÄĒÓĪó┤╔┤¾╣─Īó┤╔┼┼╣─Ą╚Ą╚ĪŻĄ½╩Ū║¾üĒįĮĖGųØu╦ź┬õŻ¼╝ėų«╦³įŁ╩╝é„│ąĘĮ╩ĮŻ¼Ī░įĮĖGŪÓ┤╔«TśĘĪ▒ę▓ųØuĄž═╦│÷┴╦ę¶ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ║ļōP(y©óng)é„Įy(t©»ng)ŪÕ├„╝ęŠ▀╗∙ĄA(ch©│)╔ŽŻ¼ŅI(l©½ng)▀M(j©¼n)Ė▀Ön─Š▓─Ż¼Ė─▀M(j©¼n)├±ķg╝ā╩ų╣żųŲū„▀^│╠Ż¼ųŲū„│÷╝╚ėą╣┼Ąõ╬ČŻ¼ę▓ėą¼F(xi©żn)┤·╚╦Ž▓ÜgĄ─╝ęŠ▀Ż¼Č°▓╗╩¦╣┼┤·╣żĮ│éāĄ─Š½╔±ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

9Īó┤╚Ž¬é„Įy(t©»ng)Į©ų■ĀIįņ╝╝╦ć

ĪĪĪĪŪÕ┤·Īó├±ć°Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼┤╚Ž¬╚²▒▒ę╗ĦĄ─╣┼Į©ų■┤¾▓┐ĘųĘ┐╬▌Č╝╩Ū─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ĪŻ╚½─ŠķŠ├«ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─Į©ų■Ż¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)║Ž└ĒĪó┐ŲīW(xu©”)Ż¼Š▀ėą▌^ÅŖ(qi©óng)Ą─┐╣š─▄┴”Ż¼Č°Ūę╩╣ė├ē█├³│¼Ū¦─ĻČ╝ę┘┴ó▓╗Ą╣ĪŻĮŁ─Ž╣┼Į©ų■┤·▒Ēū„īÄ▓©▒Żć°╦┬ūŅŠ▀ėąĄõą═Ą─é„Įy(t©»ng)─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╣┼Į©ų■╝╝╦ćĪŻ×ķ┴╦▒Żūo(h©┤)║═é„│ą▀@ę╗é„Įy(t©»ng)╝╝╦ćŻ¼ÅłČ©žSĪó╣∙ė└ł“Ą╚Å─20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·│§ķ_╩╝▓╔ė├┤¾─Šū„Į©ų■Ż¼Į©įņ┴╦Ę┬ųąć°ĘĮ╠Ī░╦─┤¾├¹╔ĮĪ▒Ą─╚½─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╣ż│╠ĪŻŲõųąĪČ┤¾ĄŅĪĘĪóĪČ╔ĮķTĪĘĪóĪČė^궥ŅĪĘĄ╚╬ÕĒŚ(xi©żng)╣ż│╠╣ż╦ćäō(chu©żng)╩└ĮńėøõøĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

10Īóę”▒▒×®╗╔

ĪĪĪĪę”▒▒×®╗╔Ųį┤ė┌ŪÕųą│»Ą─┐▓Čš╬ķ╝ę░Õś“ę╗ĦĪŻė╔ė┌×®╗╔į┌ę╗ķ_╩╝Ą─ļAČ╬č▌åTĪóĄ└Š▀║åå╬Īóč▌│÷Ą─ā╚(n©©i)╚▌ę▓ŽÓī”▌^×ķ┤ų╦ūŻ¼Ēś┐┌┴’Īó┘ĄšZ╔§ų┴Ól(xi©Īng)ķgę░įÆĄ╚Č╝×ķč▌åT▓╔ė├Ż¼×ķ┴╦╔·┤µŻ¼ę”▒▒×®╗╔║¾üĒėą┴╦ųž┤¾Ė─Ė’Ż¼ų„ę¬ĀÄ╚ĪĄĮ╔ńĢ■(hu©¼)├¹╩┐ģó┼cäĪ▒Šīæū„Ż¼ę╗Ė─Ą═╝ē╚ż╬ČĄ─ā╚(n©©i)╚▌Ż¼ę▓╔„ė├─ąÜg┼«É█Ą─Č╬ūėĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]