ДПШSК®ҙуГсЛЧОД»Ҝ

“бЦЭКР ДПіЗҝh АиҙЁҝh ЕRҙЁ…^(qЁұ) ҪрПӘҝh ДПШS –|аl(xiЁЎng)…^(qЁұ) ҳ·°Іҝh ізИКҝh ТЛьS ҸVІэ ЩYПӘҝh И«ІҝДПШSГсЛЧОД»Ҝ ДПШSөШГыҫW(wЁЈng) [ТЖ„У°ж]

1ЎўДПШSМшғ®

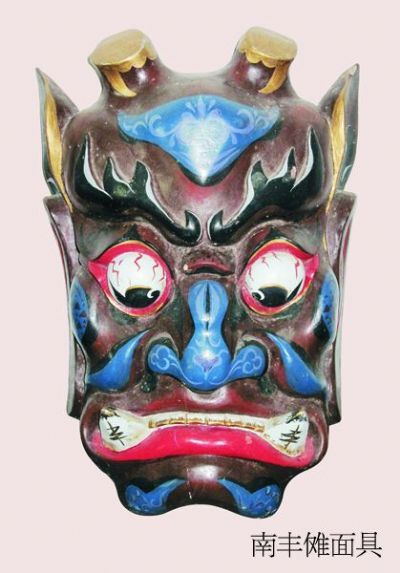

ЎЎЎЎғ®ОиКЗЎ°Мшғ®ЎұөДЦчТӘұн¬F(xiЁӨn)РОКҪЈ¬ФӯһйјАЙстҢ(qЁұ)ТЯөДғxКҪОиөёЈ¬әу°l(fЁЎ)Х№һйҠКЙсҠКИЛөДғ®ОиЎЈДПШSғ®ОиБчӮчУЪҪӯОчКЎДПШSҝh180ӮҖҙеЗfЈ¬ӮчІҘГжҸVЈ¬КЗГсұҠПІҗЫөДГсйgОиРОКҪЎЈДПШSғ®ОиҡvК·УЖҫГЈ¬ҺЧҪӣ(jЁ©ng)СЭЧғЈ¬ЗеіхёөМ«ЭxЎ¶ҪрЙ°ЛОКПғ®ЙсұжУӣЎ·ЭdЈәЎ°қhҙъ…ЗЬЗҢўЬҠЎӯЎӯЧжЦЬ№«Ц®ЦЖЈ¬Ӯчғ®ТФҫёСэ·ХЎЈЎұҝЙТҠқh•rДПШSТ»Һ§ТСУРМшғ®ЎЈҪӣ(jЁ©ng)Я^Т»З§¶аДкөД°l(fЁЎ)Х№Ј¬өҪГчЗе•rЖЪЈ¬ДПШSМшғ®ОьКХБЛ‘тЗъЎўДҫЕјЎўҹфІКЎўОдРg(shЁҙ)өИ¶а·NұнСЭјјЛҮЈ¬ЧғөГёьјУКАЛЧ»ҜЎўҠКҳ·»ҜЎЈРВЦРҮшіЙБўәуЈ¬ӮчҪy(tЁҜng)өДМшғ®ФЪГсйgТАЕfӮчіРЈ¬СУАm(xЁҙ)ЦшЖдІЭёщОД»ҜөДГьГ}ЎЈДПШSғ®ғxҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ҸНлsЈ¬УЙМшғ®ғxКҪЎўлsғ®ғxКҪөИҳӢ(gЁ°u)іЙЎЈМшғ®ғxКҪУЙЖрғ®ЎўМшғ®ЎўтҢ(qЁұ)ғ®өИ»щұҫіМРтҳӢ(gЁ°u)іЙЈ»лsғ®ғxКҪУРЎ°МшЦссRЎұЎўЎ°МшәНәПЎұј°Ў°Мш°ЛПЙЎұғxКҪИэ·NЎЈДПШSғ®ғxЦРөДОиөёРО‘B(tЁӨi)ұҠ¶аЈ¬¬F(xiЁӨn)ұЈБф82ӮҖЈ¬ЖдЦР°ьАЁҶОИЛОиЎ¶й_ЙҪЎ·ЎўЎ¶зҠШёЎ·ЎўЎ¶Ш”ЙсЎ·ЎўЎ¶ДДЯеЎ·Ј¬¶аИЛОиЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

2ЎўДПШSғ®ГжҫЯөсҝМ

ЎЎЎЎДПШSғ®ГжҫЯөсҝМ(өЪИэЕъКЎјү)ДПШSғ®ГжҫЯөсҝМ®a(chЁЈn)ЙъУЪқhіҜЈ¬°l(fЁЎ)Х№УЪМЖЛОЖЪЈ¬·ұҳsУЪГчЗеЖЪЈ¬өсҝМЛҮРg(shЁҙ)БчӮчЦБҪсЎЈДПШSғ®ГжҫЯөсҝМТФ№ЕҳгЙоәсЈ¬ФмРНЙъ„УЈ¬КЦ·ЁјҡДҒөИМШьcЦш·QЎЈГжҫЯКЗғ®өДЦчТӘМШХчЦ®Т»Ј¬ҫНДПШS¶шСФЈ¬ёьКЗғ®өДПуХчЈ¬ӣ]УРГжҫЯҫНІ»іЙһйғ®°аЎЈГжҫЯФЪтҢ(qЁұ)ғ®ғxКҪЦРКЗЙсмуөДЭdуwЈ¬ФЪғ®ОиұнСЭЦР„tКЗҪЗЙ«өДСb°зЎЈДПШSғ®ГжҫЯөсҝМһйДПШSМшғ®ЛҮРg(shЁҙ)өДӮчіРЕc°l(fЁЎ)Х№ЖрБЛҳOҫЯЦШТӘөДЧчУГЎЈДПШSғ®ГжҫЯөсҝМ·ЦһйҫЕӮҖІҪуEЈәЯxІДИЎБПЎўәжёЙЎўіхЕч¶ЁРОЎўҝМіхЕчЎўРЮ№вЎў№О»ТЎўЙПЖбЎўСbп—ёҪјюЎЈГчҙъТФЗ°Ј¬ДПШSғ®ГжҫЯөсҝМЛҮИЛҹoЩYБПҝЙҝјЎЈГчҙъәуЈ¬ДПШSғ®ГжҫЯөсҝМЛҮИЛЦчТӘУРғЙјТЈәТ»һйКжјТЈ¬Т»һй—ојТЈ¬ҫщТФөсҝМғ®ГжҫЯһйЦчТӘВҡҳI(yЁЁ)ЎЈ—ојТОдПаҝМөГәГЈ¬КжјТОДПаҝМөГәГЎЈДПШSғ®ГжҫЯөДҪЗЙ«ұҠ¶аЈ¬ЯxРНЖж®җЈ¬З§ИЭ°Щ‘B(tЁӨi)Ј¬®җІКјҠіКЈ¬ГжҫЯөДЙсЗйј°Жд№Ъп—ҫЯУРМШ¶ЁөДОД»ҜғИ(nЁЁi)әӯәНТвБxЦёПтЎЈЖдФмРНУРЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

3ЎўДПШSғ®Ои

ЎЎЎЎФЪЦРҮшӮчҪy(tЁҜng)ОД»ҜЦРЈ¬ғ®КЗҡvК·УЖҫГөДТ»·NҫЯУРЧЪҪМРФәНЛҮРg(shЁҙ)РФөДЙз•юОД»Ҝ¬F(xiЁӨn)ПуЎЈДПШSғ®ОиУРЎ°ЦРҮш№ЕҙъГсйgОиөё»о»ҜКҜЎ°Ц®·QЎЈ“ю(jЁҙ)УӣЭdЈ¬қhіхЈ¬йLЙіНх…ЗЬЗӮчғ®УЪДПШSОчаl(xiЁЎng)Т»Һ§ЎЈМЖй_ФӘ°ЛДкЈЁ720ДкЈ©Ј¬ДПШSҝhЦОЯwҪсЛщЈ¬Жд•rоCІјөДЎ¶ҙуМЖй_ФӘ¶YЎ·Ј¬ҢҰДПШSғ®өДӮчІҘЖрөҪБЛҙЩЯMЧчУГЈ»ЛОҙъКЗДПШSғ®өД°l(fЁЎ)Х№•rЖЪЈ¬ЛОКТҳ·ЛҮјҝәНБчЙўЛҮИЛҺ§Ғнҫ©¶јөДОД»ҜЛҮРg(shЁҙ)Ј¬К№ДПШSғ®‘тЪ…УЪіЙКмЈ»ГчЗеғЙҙъЈ¬ДПШSғ®ЯMТ»ІҪНкЙЖЈ¬ЗеәуЖЪЈ¬КЬ‘тЗъУ°н‘Ј¬Ўұаl(xiЁЎng)ғ®Ў°ЯMТ»ІҪҠКҳ·»ҜЈ¬ҫҺСЭБЛФS¶аРВөДғ®Ои№қ(jiЁҰ)ДҝЎЈРВЦРҮшіЙБўЗ°ПҰЈ¬ДПШSТСУРғ®°аЙП°ЩӮҖЈ¬ЙўІјУЪёчаl(xiЁЎng)жӮ(zhЁЁn)ЎЈлSЦшЎ°аl(xiЁЎng)ғ®ЎұөД°l(fЁЎ)Х№Ј¬ғИ(nЁЁi)ИЭәНРОКҪИХТжШSё»ЎЈ2005ДкөЧЈ¬И«ҝhУР130¶аӮҖғ®°аЈ¬2000¶аӮҖГсйgЛҮИЛЈ¬ұЈБфБЛ100¶аӮҖҫЯУРФӯЙъРО‘B(tЁӨi)МШХчөДғ®Ои№қ(jiЁҰ)ДҝәН100¶а·NЎў2000Г¶ғ®ГжҫЯЈ¬јУЙПІ»Н¬пLёсБчЕЙөДғ®°йЧаТфҳ·Ўў·юп—өАҫЯөИЈ¬ҳӢ(gЁ°u)іЙӘҡЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

4ЎўДПШSҠyУӯ

ЎЎЎЎДПШSҠyУӯ(өЪИэЕъКЎјү)ДПШSҠyУӯ»о„УөДұнСЭРОКҪШSё»¶аІКЈ¬пLёс№ЕҳгҙЦ«EЎЈФЪСІУОк БРЦРЈ¬Т»°гТФЙсг|әНтюиҢй_өАЎўӣцӮгҷnӮгІКЖмҳ·ЖчлSәуЈ¬ёчоҗЙсФ’„ЎЦРҠy°зИЛОпөДУӯұPЈЁЮIЈ©ҫoҪУЈ¬Ў°ИэПЙХжҫэЎұөДЙсЮIЧшкҮЦРйgЈ¬ёч·NГсйg№Еҳ·В•ЎўұЮұ¬В•ЎўҡgәфВ•у@Мм„УөШЈ¬ҡв„ЭәЖҙуЎЈДПШSЎ°ҠyУӯЎұФЪОД«IҫЯуwУӣЭdЦРУРИэҙОЈ¬јҙЗеПМШSЛДДкЈЁ1854ДкЈ©ЎўЗе№вҫw¶юК®°ЛДкЈЁ1902ДкЈ©ј°ГсҮшИэК®БщДкЈЁ1947ДкЈ©ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎДПШSДа tЦЖЧч№ӨЛҮ(өЪ¶юЕъКЎјү)ДПШSДа tһйҪӯОчКЎДПШSҝhЙъ®a(chЁЈn)өДӮчҪy(tЁҜng)МХЖчИХУГЖ·Ј¬ПөЯxУГғһ(yЁӯu)Щ|(zhЁ¬)ДаБПЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҫ«ЦЖҹэҹ’¶шіЙЈ¬Ж··NУР1-4М–Йw tЈЁУЦ·QМҝ tЈ©Ўў1-3М–ЖХНЁГә tЎў1-7М–Іс tЎў100РНј°120РН·дёCГә tЛДҙуоҗЎЈДПШSДа tІЙУГғһ(yЁӯu)Щ|(zhЁ¬)ХіРФДаНБЈ¬НБЩ|(zhЁ¬)»Т°ЧјҡДҒЎўҹoЙ°БЈЎўІ»ТЧй_БСЈ¬ tуwКҪҳУГАУ^Ј¬Да tұнГж№вқҚЎўЙ«қЙИй°ЧЎўіРКЬБҰҸҠЈ¬ёЯңШІ»БСЈЁ800ЎжЈ©Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)ҫГ¶шДНУГЈ¬ЕдУР»ЁЎўшBЎўИЛОпЎўЙҪЛ®өИСbп—ҲD°ёЈ¬№ӨЛҮҫ«ЗЙЈ¬ФO(shЁЁ)УӢҝЖҢWЈ¬»рБҰҸҠЎўЙэңШҝмЎЈТФЙw tһйАэЈәЖдҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)УР tНРЎў tЙнЎў tйTЙwЎў tГжҙуЙwЎўРЎЙwОеӮҖІҝ·ЦЎЈ tНРіКҲ@РОЎўёфҹбЧчУГЈ¬·А»рРЗөфФЪЧАГжЈ» tЙніК°Л·ҪРОЎўЙПҙуөЧРЎЈ» tйTЙwРНІ»Т»Ј¬УРЙИРОЎў·ҪРОЎўСьЧУРОөИЈ» tГжҙуЙwһй°Л·ҪРОЈ¬Х{(diЁӨo)№қ(jiЁҰ)ңШ¶ИЎўҝШЦЖ»рБҰЈ¬ХэЦРКЗ°Л·ҪРОРЎҝЧЈ» tГжРЎЙwТаһй°Л·ҪРОЈ¬ЕcҙуЙwПаОЗәПЎЈ®”ЛщУР tЙwЙwәГәуЈ¬ГЬ·вҳOҮАЈ¬ t»рЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

6ЎўДПШSГЫҪЫФФЕајјЛҮ

ЎЎЎЎДПШSГЫҪЫФФЕајјЛҮ(өЪТ»ЕъКЎјү) ДПШSГЫҪЫФҙіцИйҪЫЈ¬ТтДПШSөШМҺҒҶҹбҺ§јҫпLҡвәтЈ¬¶¬ЕҜПДӣцЈ¬УкБҝШSЕжЈ¬НБЩ|(zhЁ¬)ЛЙЬӣЈ¬КЗДПШSГЫҪЫФФЕаөГТФЦЬ¶шҸНКјөДАнПлөШАн—lјюЎЈМЖҙъТФЗ°Ј¬ДПШSТСіц®a(chЁЈn)ЦмҪЫЎЈМЖЛОТФҒнЈ¬ДПШSГЫҪЫұ»ҡvҙъіҜНўБРһйШ•Ж·Ј¬№КУРЎ°Ш•ҪЫЎұЦ®·QЎЈҪӣ(jЁ©ng)Я^З§ДкЕаУэЈ¬лmіцЧФИйҪЫЈ¬ДПШSГЫҪЫ…sҫЯУРРВөДРФ оЈ¬О¶ёьМрГАЈ¬ёЯМЗөНЛбЈ¬ПгҡвқвУфЈ¬ФЪҪЫЦРӘҡҫЯМШЙ«Ј¬ТтҙЛ·QһйЎ°ГЫҪЫЎұЎұЎЈЧчһйТ»·Nғһ(yЁӯu)БјөДёМҪЫЖ··NЈ¬ДПШSГЫҪЫйL„ЭҸҠ„ЕЈ¬ҳдёЯ3.5ЎӘ4.5ГЧЈ¬№ЪҸҪ5-6ГЧЈ¬Т»°гіЙДкҳдЦк®a(chЁЈn)75-125№«ҪпЈ¬ЧоёЯЦк®a(chЁЈn)Я_625№«ҪпЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)қъүЫГьҝЙЯ_70ДкТФЙПЎЈДПШSГЫҪЫ4ФВй_»ЁЈ¬ 11ФВ№ыҢҚіЙКмЈ¬№ыЦШ25-50ҝЛЈ¬№ыҢҚұвҲAЈ¬РО о¶ЛХэЈ¬Й«қЙіИьSЈ¬ИвЩ|(zhЁ¬)ИбДЫЎўЧСЙЩЦӯ¶аЎў№ыЖӨұЎ»¬Ј¬ҫЯУРқвУфөД·јПгО¶ЎЈФЪйLЖЪөДФФЕаЦРЈ¬УЙУЪСҝЧғәНЧФИ»лsҪ»РОіЙБЛҙу№ыПөЎўРЎ№ыПөЎў№р»ЁөЩПөЎўЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

7ЎўКҜа]ғ®Ои

ЎЎЎЎКҜа]ғ®ЖрФҙУЪјәУЪ1410ДкЈЁГчУАҳ·8ДкЈ©Ј¬…ЗіҜЧЪЈЁ…ЗБјіјЦ®ЧУЈ¬јҙМ«Ть№«Ј©ҪвВҡ·өаl(xiЁЎng)•rУӯ»Ш¶юК®ЛДЙсПсЈ¬ЩҸбУо^ЙҪҳ·РХОЭЦ·РЮҪЁғ®ЙсҸRЎЈ…ЗіҜЧЪ»Шаl(xiЁЎng)•rЈ¬Һ§»Ш°ЛО»ЛҮИЛҪМғ®ЎЈКҜа]ҙеТФҪӣ(jЁ©ng)қъЙПТАёҪУЪ…ЗРХөД°ЛО»лsРХөЬЧУҢWМшЈ¬ҪMҪЁ…ЗКПЧеғ®°аЈ¬УЙ–|ЎўОч·ҝ¶юК®ЛДО»о^ИЛ№ІН¬№ЬАнЈ¬ҺЧО»ДкйLХЯЦчКВЎЈғ®°а°ЛөЬЧУЦ»Ш“ШҹМшғ®әНЕeРРғxКҪЈ¬ТАИл°аПИәуһйРтЈ¬·Ц·QҙуІ®Ўў¶юІ®ЎўИэІ®ЦБ°ЛІ®Ј¬ҙуІ®һйаl(xiЁЎng)ғ®ХЖ°аИЛЈ¬°ЛөЬЧУЦРТ»ИЛИҘКАЈ¬ТАРтЙэИОЈ¬ІўҸДлsРХөЬЧУМфЯxТ»ИЛһй°ЛІ®ЎЈғ®ГжҫЯ№ІК®ИэГ¶Јәй_ЙҪЈЁғЙГ¶Ј©ЎўјҲеXЎўАЧ№«ЎўзҠШёЎўҙу№нЈЁғЙГ¶Ј©ЎўРЎ№нЎўғ®№«Ўўғ®ЖЕЎўТ»АЙЎў¶юАЙЎўкP(guЁЎn)№«ЎЈКҜа]¬F(xiЁӨn)УРғ®ЙсөоҪЁУЪЗ¬ВЎЛДК®БщДкЈ¬О»УЪҙеОчРўЧУАпЈ¬ұіұұГжДПЈ¬З°УРҝХөШЈ¬ЕR•rһйҙоЕ_СЭ‘төДҲцЛщЈ¬°ЛЧЦйTГжЈ¬й№ЙПҷMШТо}ГыЎ°ғ®ЙсҸRЎұЈ¬ғЙЕФКЗКҜҝМЙсПсЎЈйTЦщУРЎ°Ҫь‘тәх·ЗХж‘тТІЈ¬Үшғ®ТУДЛҙуғ®СЙЎұөДйәВ“(liЁўn)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

8ЎўДПШSПгв“

ЎЎЎЎЎ°ДПШSПгв“ЎұКЗЎ¶ЦРҮш‘т„ЎЗъЛҮФ~өдЎ·ЦРҫҺЯxөДҪӯОчЗъ·N—lДҝЦ®Т»ЎЈФӯбҢБxУЙ„ўЦ®·ІҲМ(zhЁӘ)№PЧ«Ң‘ЎЈЪM–|ДПШSГсйgБчӮчөДПгв“Ј¬КЗҪв·ЕәуНЪҫтХыАнЈ¬ЦШРВҫҺСЭөДЗъ·NЎЈЯ@Т»ХfіӘЛҮРg(shЁҙ)Ј¬ҒнФҙУЪЎ°ЬҠЙҪЯMПгЎұјАгб»о„УЦРөДЎ°Ц]ПЙЎұ(УЦ·QіӘПЙ)ЎЈЬҠЙҪЈ¬О»УЪДПШSОчЪпЈ¬ЕcТЛьSҪ»ҪзЈ¬УЙЬҠЙҪҙуөЫЎ°қhйLЙіНх…ЗЬЗ·ҘДПФҪсvЬҠУЪЙҪЎұЈЁТҠЗеН¬ЦОЎ¶ДПШSҝhЦҫЎ·Ј©¶шөГГыЎЈЙПҪЁЎ°ИэПЙЧжҺҹЎұҸRХ¬Ј¬Ў°ГҝЗпЦБ„t°ЭЦ]ХЯЈ¬ШQмәҙұЈ¬шQҪр№ДЈ¬йLёи»Ҙҙ𣬕ФТ№І»Ҫ^Ј¬¶аЦБЧФЗ§АпНвЎұЈЁТҠЎ¶ЗЩіЗ°ЮУӣЎ·Ј©ЎЈЯ@·NҸR•ю•rЈ¬°ЭЙҪіҜҸRХЯіЙИәҪY(jiЁҰ)°йЈ¬КЦНРПгНРЈ¬ҝЪіӘЩқёиЈ¬·кжӮ(zhЁЁn)Я^КРЈ¬МӨёи¶шРРЈ¬ЛщЦ^Ў°Ц]ПЙЎұ(ТІҪРЧцЎ°іӘПЙЎұ)ЎЈЎЎЎЎЎЎЎЎЎ°Ц]ПЙЎұУЙТ»ИЛоI(lЁ«ng)іӘо^(З°)ҫдЈ¬УаХЯлSВ•ёҪәНЈ¬°йЦ®ТФг~в“Ў°¶ЈЎўЗТЎұЦ®В•Ј¬ҪеТФәНЦCВ•Х{(diЁӨo)Ј¬ХыэRІҪВДЎЈГсйgЛҮИЛҪииbЎ°Ц]ПЙЎұРОКҪ¶ш„“(chuЁӨng)РВіцӘҡҫЯТ»ёсөДЗъЛҮЈ¬ұгИЎГыһйПгв“ЎЈЖдЛҮРg(shЁҙ)ФмФ„ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]