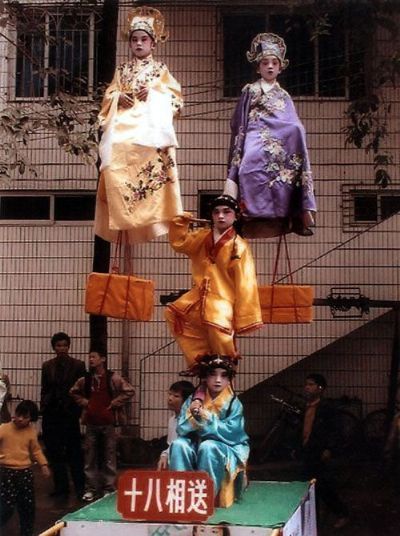

ģŪ┤©╩ą╩«┤¾├±╦ū╬─╗»

š┐ĮŁ╩ą ╦ņŽ¬┐h └ūų▌╩ą ģŪ┤©╩ą │Ó┐▓ģ^(q©▒) ąņ┬ä┐h ┬ķš┬ģ^(q©▒) ┴«ĮŁ╩ą ╚½▓┐ģŪ┤©╩ą├±╦ū╬─╗» ģŪ┤©╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) [ęŲäė░µ]

ĪĪĪĪ╬Ķ§∙§„ėų├¹Ī░ūŽ▐▒ĮĄ§∙§„Ī▒ĪŻŽÓé„Ż¼╣┼┤·ėąę╗├═½F§∙§„│Ż╬Ż║”┤Õ├±Ż¼║¾▒╗╔±═»ūŽ▐▒ė├ėŗĮĄĘ■Ż¼ūį┤╦įņĖŻ╚╦ķgĪŻĮ³─ĻŻ¼▒Ēč▌╔Žį÷╝ė┴╦╦─īė╚╦╦■Ą─Ī░§∙§„╔Ž┼Ų╔ĮĪ▒Ż¼Ė³’@ÜŌä▌╗ų║ĻŻ¼ę²╚╦╚ļä┘ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

2ĪóģŪ┤©’h╔½

ĪĪĪĪģŪ┤©’h╔½Ż¼╩Ū─Žć°├±ķg╦ćąg(sh©┤)Ą─ę╗ČõŲµ▌ŌĪŻ╦³«a(ch©Żn)╔·ė┌═ĒŪÕŻ¼│╔╩ņė┌├±ć°ų┴ĮŌĘ┼│§Ų┌Ż¼└õ┬õĪó│┴╝┼ė┌╬─Ė’ĢrŲ┌Ż¼Å═(f©┤)╠KĪó░l(f©Ī)š╣ĪóĘ▒śsė┌Ė─Ė’ķ_Ę┼ęį║¾ĪŻģŪ┤©’h╔½Įø(j©®ng)Üv┴╦ę╗éĆč▌ūā║═░l(f©Ī)š╣▀^│╠Ż¼ė╔įŁüĒĄ─Ī░▐D(zhu©Żn)╔½Ī▒č▌ūā?y©Łu)ķĪ░░Õ╔½Ī▒Ż¼░l(f©Ī)š╣ĄĮ¼F(xi©żn)į┌Ą─Ī░’h╔½Ī▒ĪŻģŪ┤©’h╔½Ą─░l(f©Ī)į┤Ąž╩ŪģŪ┤©╩ą³SŲ┬µé(zh©©n)╔│ŹÅ┤ÕŻ¼ė╔├±ķg╦ć╚╦ĻÉ╚żń±╩ūäō(chu©żng)Ż¼ŲõūėĻÉē█╚½└^│ą║═░l(f©Ī)š╣ĪŻ─┐Ū░Ż¼ģŪ┤©’h╔½Ą─é„│ąūVŽĄų„ę¬ėą³SŲ┬ūVŽĄĪó├ĘõøŅ^ūVŽĄĪó├ĘÄXūVŽĄĪóĖ¶╠┴ūVŽĄĪŻģŪ┤©’h╔½įņą═¬Ü╠žŻ¼╦ćąg(sh©┤)ą╬╩ĮČÓśėŻ¼’h╔½╚╦╬’┐┐ę╗Ė∙ļ[▒╬ų°Ą─Ī░╔½╣ŻĪ▒ų¦ō╬ĪŻę╗░Õ’h╔½Ż¼į┌╣±┼_╔ŽĄ─ąĪ╬Ķ┼_╗“ū°╗“┴óĄ─ĘQ×ķĪ░Ų┴Ī▒Ż¼┴Ķ┐šČ°ŲĄ─╚╦╬’įņą═ĘQ×ķĪ░’hĪ▒Ż¼įņą═╚╦╬’─Ļ²gę╗░Ń×ķ6ų┴12ÜqŻ¼’h╔½ā╚(n©©i)╚▌ę╗░ŃęįÜv╩Ę╣╩╩┬Īó╔±įÆ╣╩╩┬×ķČÓŻ¼Į³─Ļę▓ėą¼F(xi©żn)┤·Ņ}▓─ĪŻę╗░Õ’h╔½ė╔▀^╚źĄ─ę╗Ī░Ų┴Ī▒ę╗Ī░’hĪ▒░l(f©Ī)š╣ĄĮ¼F(xi©żn)į┌Ą─ę╗Ī░Ų┴Ī▒ČÓĪ░’hĪ▒Ż¼ę╗Ī░Ų┴Ī▒╩«ČÓĪ░’hĪ▒Ż¼╔§ų┴ČÓĪ░Ų┴Ī▒ČÓĪ░’hĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

3ĪóģŪ┤©─Ó╦▄

ĪĪĪĪģŪ┤©─Ó╦▄╦ūĘQĪ░─Ó╣ĒĪ▒Ż¼╩ŪģŪ┤©į¬Ž³╣Ø(ji©”)┴„ąąĄ─ę╗ĘNé„Įy(t©»ng)╦ćąg(sh©┤)Ż¼Ųį┤ė┌╠Ų┤·─®Ų┌Ż¼ß╚Ųė┌├±ķgŻ¼ų▓Ė∙ė┌├±ķgŻ¼Š▀ėą§r├„Ą─ĄžĘĮ╠ž╔½ĪŻģŪ┤©─Ó╦▄Š▀ėą╔Ņ║±Ą─╬─╗»ā╚(n©©i)║ŁŻ¼│ą▌d║═ž×┤®┴╦ģŪ┤©š¹éĆÜv╩ĘĪŻ╦³Ž╚ė╔═▀ĖG┼dŲŻ¼░l(f©Ī)š╣ĄĮ├ĘõøŅ^─╦ų┴╚½│ŪĪó╔§ų┴┬■čėų┴³SŲ┬Īó▓®õüĄ╚Ól(xi©Īng)µé(zh©©n)ĪŻģŪ┤©─Ó╦▄Š▀ėą┼c▒Ŗ▓╗═¼Ą─╠ž³cŻ║ę╗╩Ū┤¾ą═Ż¼ę╗░ŃĄ╚╚╦╗“╔į┤¾Ż¼╔§ų┴Ė▀▀_(d©ó)öĄ(sh©┤)├ūęį╔ŽŻ╗Č■╩ŪųŲū„┐ņ╦┘Ż¼Ą╚╚╦┤¾Ą──Ó╦▄═∙═∙╚²Äū╠ņā╚(n©©i)ę╗╦▄Č°Š═Ż╗╚²╩Ū╚║▒Ŗ╗∙ĄA(ch©│)ÅVĘ║Ż╗╦─╩ŪĖ∙ō■(j©┤)╠žČ©Łh(hu©ón)Š│Ż¼╝┤┼d░l(f©Ī)ō]ĪŻ├┐─Ļį¬Ž³╣Ø(ji©”)Ų┌ķgŻ¼ģŪ┤©╚½│ŪĖ„éĆų„ę¬┬ĘČ╬Č╝Ģ■╦▄ųŲ─Ó╦▄Ż¼╬³ę²┴╦╚½ć°Ė„ĄžĄ─╚║▒ŖŪ░üĒģóė^Ż¼Ä¦äė║═┤┘▀M(j©¼n)┴╦ģŪ┤©Įø(j©®ng)Ø·░l(f©Ī)š╣Ż¼ī”Į©įO(sh©©)╬─├„│Ū╩ąŻ¼äō(chu©żng)įņ║═ųC╔ńĢ■ū„│÷┴╦ųž┤¾žĢ½I(xi©żn)ĪŻģŪ┤©─Ó╦▄╩ŪģŪ┤©├±ķg╦ćąg(sh©┤)Ą─Š½╚AŻ¼═¼Ģr╩Ūųą╚A├±ūÕ─╦ų┴╚½╩└ĮńĄ─ę╗ĒŚīÜ┘F├±ķgžöĖ╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╠š╣─╬Ķį┤ė┌ģŪ┤©═▀ĖG┤Õę╗ĘN├±ķgō¶śĘ╬ĶĄĖŻ¼ų┴Į±ęčėą400ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻ╠š╣─č³ķg▌^╝Ü(x©¼)Ż¼ā╔Ņ^├╔č“ŲżŻ¼ō¶┤“Ģr░l(f©Ī)│÷Ī░ČŻÓžĪ▒ų«┬ĢŻ¼▒Ēč▌š▀▀ģ╬Ķäė▀ģō¶╠š╣─Ż¼åŅģ╚░ķūÓŻ¼ŅHŠ▀╠ž╔½ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

5ĪóģŪ┤©ā«╬ĶĪ░╬ĶČ■šµ┴∙īóĪ▒

ĪĪĪĪģŪ┤©Ī░╬ĶČ■šµ┴∙īóĪ▒ų┴Į±ęčėą600ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻĪ░Č■šµĪ▒×ķ╦╬┐Ą═§Ą─╝tĪó║┌Č■īóŻ¼ūĘQ×ķĪ░Č■šµŠ²Ī▒Ż╗Ī░┴∙īóĪ▒×ķ▒▒Ą█„ŌŽ┬Ą─┌w╣½├„Īó±R╚A╣ŌĪóĻP(gu©Īn)įŲķLĪóÅł╣Ø(ji©”)Īóą┴Łh(hu©ón)ĪóÓćųęĪŻ├┐ĘĻ▐r(n©«ng)Üv╚²į┬╚²Ż¼┤Õ├±┼ÕĦČ■šµ┴∙īóų«├µŠ▀Ż¼╔Ē┤®┐°Ę■Īó╩ųł╠(zh©¬)▒°Ų„Īóč▓č▌╬ĶäėŻ¼▓ó┼õ╠š╣─ĪóåŅģ╚░ķūÓŻ¼ÜŌä▌ĘŪĘ▓Ż¼ęŌįó“ī(q©▒)ą░╝{ĖŻĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]