ūŽĮ┐h╩«┤¾├±╦ū╬─╗»

1ĪóūŽĮ╗©│»æ“

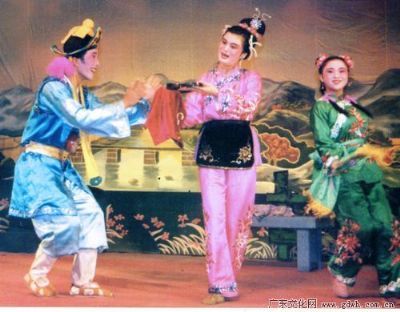

ĪĪĪĪ╗©│»æ“į┤ė┌ūŽĮ┐hÓl(xi©Īng)┤ÕĄ─Ī░╔±│»Ī▒╝└ņļāx╩ĮŻ¼ė├┐═╝ęįÆč▌│¬Ż¼┴„ąąė┌ÅV¢|╩Ī¢|▓┐┐═╝꥞ģ^(q©▒)ĪŻ├„ŪÕęįüĒŻ¼ūŽĮ┐hĪ░╔±│»Ī▒śĘ╬Ķ╔Ņ╩▄Ól(xi©Īng)├±Ž▓É█ĪŻ║¾üĒ╔±│»╦ć╚╦×ķ┴╦╚ĪÉéė^▒ŖŻ¼│Żį┌āx╩Į║¾ęįąĪŪ·č▌│¬▌W┬ä╚ż╩┬ĪŻ▀@ĘN▒Ēč▌ųC╚ż╗©Ū╬Ż¼═¼“»š\├C─┬Ą─╔±│»ą╬│╔§r├„Ą─ī”(du©¼)▒╚Ż¼╚╦éāĖ³×ķŽ▓É█Ż¼ĘQų«×ķĪ░╗©│»Ī▒ĪŻŪÕ─®├±│§Ż¼╦ć╚╦╚~┤║┴ųĮM┐ŚČ©ķL┤║░ÓīŻķTč▌│÷╗©│»Ż¼ųØuą╬│╔╗©│»æ“ĪŻ┤╦Ģr(sh©¬)ūŽĮ┐h▀Ćėą╗øäĪĪó▓╔▓Ķæ“║═Øhš{(di©żo)─Š┼╝æ“č▌│÷Ż¼╗©│»æ“╦ć╚╦ĮĶĶb╬³╩š▀@ą®äĪĘNĄ─äĪ─┐ĪóŪ·┼ŲąĪš{(di©żo)║═▒Ēč▌╝╝╦ćŻ¼į÷ÅŖ(qi©óng)┴╦╗©│»æ“Ą─╦ćąg(sh©┤)▒Ē¼F(xi©żn)┴”ĪŻ╗©│»æ“ūŅ╩óĢr(sh©¬)Ż¼ūŽĮ┐hėą19éĆ(g©©)æ“░ÓŻ¼░┘ėÓ├¹╦ć╚╦Ż¼ėą├¹Ą─æ“░Ó╚ńČ©ķL┤║ĪóūŽ╚A┤║ĪóæcŽķ┤║ĪóČ©╚AŽ▓Ą╚Ż¼č▌│÷▒ķ╝░╗ø¢|╩«ČÓéĆ(g©©)┐═╝ęĘĮčį┐hĘ▌ĪŻ╗©│»æ“į┌░l(f©Ī)š╣▀^│╠ųąĘe└█┴╦╔Ž░┘éĆ(g©©)é„Įy(t©»ng)äĪ─┐Ż¼┤·▒ĒäĪ─┐ėąĪČŪ’¹É▓╔╗©ĪĘĪóĪČ┘uļsžøĪĘĪóĪČ╚²╣┘▀M(j©¼n)Ę┐ĪĘĪóĪČ▀^Č╔ĪĘĄ╚ĪŻŲõŪ·░ū£\’@ęūČ«Ż¼│Żė├┘ĄšZĪóą¬║¾ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]