平陸十大民俗文化

1、地窨院建筑技藝

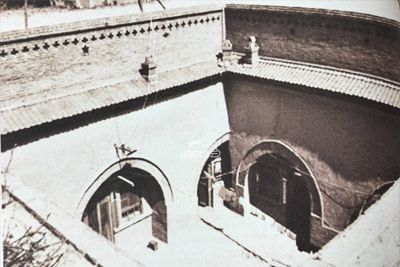

地窨院,又稱“地坑院”、“天井窯院”、“下沉式窯院”,是人類早期“穴居”發(fā)展演變的實(shí)物遺存,距今已有四千余年的歷史。這種黃土高原特有的居住形式以山西南部黃河之濱的平陸縣境內(nèi)居多。地窨院是典型的生土建筑,它是黃土丘陵區(qū)的土窯洞移植到平原地帶的民居形式。這種院室的建筑方法是:在平整的黃土地面上挖一個(gè)幾十平方米的方形平底大坑,然后在坑內(nèi)的四壁鑿?fù)诟G洞。為了解決人畜的上下、出入通道,在坑的一側(cè),挖一條向下的斜坡通道。通道下端臨近院處,安裝大門。院崖頂四周邊沿,砌筑花磚墻,稱為攔馬墻,夏天可防止地面洪水灌到院內(nèi),冬天可擋風(fēng)雪吹入院內(nèi),又為在崖頂勞作的人畜和兒童的安全所設(shè),同時(shí)為建筑裝飾需要,使整個(gè)院落美觀協(xié)調(diào)。崖頂四周留有空曠的場(chǎng)地,碾壓平整,便于排水,維護(hù)窯院堅(jiān)實(shí)。場(chǎng)地內(nèi)既可放置柴草,又可作為夏季碾……[詳細(xì)]

窯洞營(yíng)造技藝是中國(guó)農(nóng)耕文化發(fā)展中軌跡性的傳統(tǒng)手工技藝之一,是我國(guó)北方住宿文明的源頭,也是人與自然環(huán)境爭(zhēng)與合的歷史見(jiàn)證。2008年,山西省平陸縣與甘肅省慶陽(yáng)市申報(bào)的窯洞營(yíng)造技藝入選我國(guó)第二批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。窯洞,為土崖面上開(kāi)鑿的拱形洞窟式住宅,主要流行于山西平陸、甘肅慶陽(yáng)、河南陜縣、陜西延安等黃土地區(qū),有靠崖窯和地坑窯兩種。山西省平陸縣地處黃河中游黃土高原地帶,地勢(shì)北高南低,構(gòu)成了一個(gè)從中條山頂?shù)近S河岸邊狹長(zhǎng)的向陽(yáng)坡面,日照充足,溫差大,土壤結(jié)構(gòu)比較堅(jiān)實(shí),這些特殊的地理環(huán)境和氣候條件,為當(dāng)?shù)鬲?dú)特的民居建筑——地窨院提供了便利。地窨院又被稱為“地坑院”“下沉式窯院”,是由黃土丘陵區(qū)的土窯洞移植到平原地帶的民居樣式。地窨院的修筑方式為:在平整的黃土地面上,挖一個(gè)邊長(zhǎng)20米至30米,深……[詳細(xì)]

平陸高調(diào),原名“絲弦戲”,俗稱“山窩子戲”,形成于清同治年間,起初流行于平陸縣沙口、張峪一帶,后漸擴(kuò)展至夏縣、芮城、臨晉、運(yùn)城及河南的陜縣、靈寶和陜西的潼關(guān)、滑南等地,因其演奏時(shí)所用主奏樂(lè)器是四胡(四弦),故又稱“四弦書(shū)”。早期的平陸高調(diào)由盲人及算命先生走村串鄉(xiāng),操四弦、擊木魚(yú)演唱,內(nèi)容多系民間故事與歷史傳說(shuō),主要是在廟會(huì)、祭祀、民間婚喪嫁娶等民俗活動(dòng)中表演。平陸高調(diào)屬坐唱音樂(lè),表演形式分為兩類:一種是“單體”,指一師一徒的結(jié)合體;另一種是“群體”結(jié)構(gòu),由多人組成,不論何種型體,其名份或流派均以師承相沿襲。曲目?jī)?nèi)容豐富,多取材于鄉(xiāng)土民情、故事軼事,唱詞結(jié)構(gòu)分十字句、七字句、亂字句,押韻形式既能一韻到底,也可以由幾種韻體交替進(jìn)行。音樂(lè)唱腔屬板腔體,共計(jì)八種板式:慢板、慢二性板、緊二性、亂板、催……[詳細(xì)]