�˴���ʮ�������Ļ�

����ʡ ���S�h �~�Ŀh �S���� �����h Ԭ�݅^(q��) ���¿h �߰��� �f�d�h ������ �ϸ߿h ȫ���˴��������Ļ� �˴��е����W(w��ng) [�ƄӰ�]

1��ˎ����(x��)�ף�����ˎ�ף�

��������ˎ����ָ������һ������ǧ�������ˎ�����Ƽ�ˇ��ˎ�Ľ����L(f��ng)�מ����w������ˎ�Ļ���(x��)��������ˎ������ʼ�ږ|�h���������g�������`���Ʉ�(chu��ng)ʼ�˸������w��ɽ�Y(ji��)�]���ӣ���ˎ�������_�����t(y��)ˎ�Ⱥ�������ֶ����^�и�����������ˎ���t(y��)��������ˎ�������������w��ɽ���ϲ���ɽ���{���h����ɽ���V�|�_��ɽ֮�g��ʹ�����ˎʩ�\��u�ɞ錣�T�ИI(y��)���ϱ����r��������ˎ�I(y��)�ˆT���˺��εķֹ�����ĩ���v�����������(zh��n)����ˎ��Ժ��������ˎ����������ˎ���������t(y��)�������f�v���g���Ľ���ˎ��Ժ���������顰ˎ���¡����念�����g������ˎ�I(y��)څ�ڶ�ʢ�����С��ϱ�ˎ��֮���R�������u���ڴ����g������ˎ�̽M����ˎ����������ˎ���¡��ķQ��ˎ���R������O˼���ˎ����ÿ�����¶�ʮ���գ��O˼�����գ���ˎ���R�e�ЏR�����Џ��ķ�ˎ�̽�������Αc���������g������ˎ����ʽ����[Ԕ��]

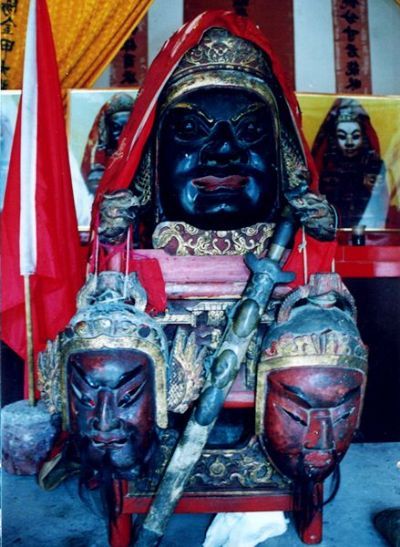

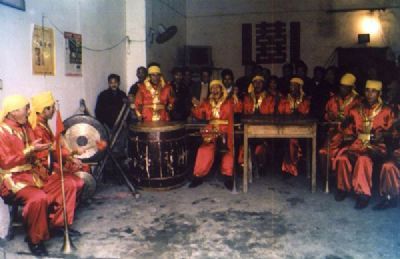

2�����O茹�

�������O茹�(���������Ҽ�)��(j��)���C���S�ǻ��O���茹�,��ѿ�����Εr���S�ǘs���(zh��n)�����Ժ�������800����Ěvʷ���@�N�Ԇ����茺��O����ȴ�������ص�С�����g����������ʽ�����g�ձ�Q�顰��������������ĩ�����������������ڣ��ռ��ڶ�ʮ���o(j��)��ʮ������Ǯ�(d��ng)?sh��)�����Ⱥ��ϲ��Ҋ���L�ڂ��в��^��һ�N�ط����g�L(f��ng)������ˇ�g(sh��)���S�ǻ��O茹ĵ�����������Դ������ɷ���������ơ����������������y(t��ng)����������ֲ�������Ĵ���������ʹ�����c����ɷֆι�鳺��p��鳣����w����ʽ������ɷ��L�ƺͶ��ơ��S�ǻ��O茹��������Ƀ�(y��u)�����څR������������f�����������y(t��ng)�����������ϣ���׃���S����ʶ����`��F(xi��n)���r�������������r���p�d㭐����S�ǻ��O茹Ă��y(t��ng)���ƣ����_һ��������ͬ�r߀���И����M��Ҏ(gu��)�����������wϵ���������ʽ������(ji��)���ΑB(t��i)���ӻ��ȡ���[Ԕ��]

3���S�����Ҫ{

�����S�����Ҫ{���S�ǰ��՞�o(j��)������Ӣ�����w����(chu��ng)���һ�N�����g(sh��)���赸�۞�һ�w����ȭ�g(sh��)չʾ��������ˇ�w�F(xi��n)�����Ⱥ�w��ˇ�g(sh��)��������(j��)�������w����������܊�������䵽�����S�ǵȵ������������w����(chu��ng)������ȭ(�S���䎟�Q���������֡�)�^�������Ժ�P���w�����徫�������S�������������ꎟ�������W(xu��)�����䎟�_���ȣ���(j��)�f�����������ȭ���ˣ���(x��)������ȭ���������߅����ˇ�������ء����Tȭ�������ҡ�Ӳ�Tȭ����Ϟ�һ�w������(chu��ng)�����Ҫ{�������չʾ����ȭ�����������U�����c��������������Ҍ����������˵Ȃ��д�ȭ�g(sh��)����������ͽ�˰١������Ҫ{�����S�Ǽ���߅�������������ʮ������ȫ�Г������Ҫ{ꠔ�(sh��)��֧��������30��ֻ���Ҫ{������ԓ����³�һ��ɽ�����ِ���S�Ǫ{һ�e�Z�������������S�����Ҫ{�ı���������Ҫ�������������N�������Ծo����������[Ԕ��]

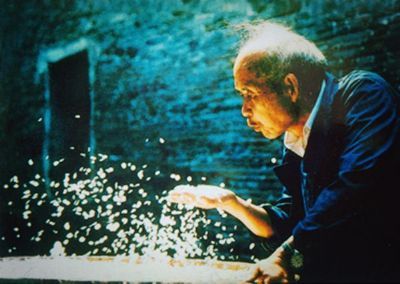

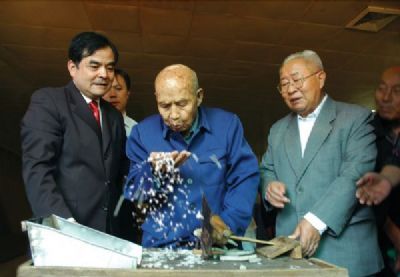

4���f�d�_�ڃ�

�����f�d���_�ڃ����ַQ�����������Ǯ�(d��ng)?sh��)����g�(q��)��������������ƽ���ĘO����ɫ�������Ļ���ӣ������nj�܊�WꖻΡ��郮�����Q���Wꖽ��܊������(j��)�����桶�f�d�h־���d���f�d�Ѓ��s��Ԫĩ�������f�d��̎�M��߅����Ӻ��Ϟg����Ş顰���^��β��֮��������(n��i)���غ�����a(ch��n)�S�������С����f�d��֮�u���h�������������������֮�L(f��ng)ʢ�У����ӷ����鼰�l(xi��ng)�g�����h������1940��ȫ�h���Ѓ���R9����17֧���������Č�̶���(zh��n)ɳ���R��ʼ��������������1949���������֮�L(f��ng)�ܸ��N���ص�Ӱ푣���(j��ng)������������𣬲�����ˇ��ð�U���惮��������b�����ߵ����������z�������σ���ߵ����ѳ�ˇ�g(sh��)��Ʒ��Ŀǰ���f�d���_�ڃ�����ԡ�ĸ��_�ŵĴ��L(f��ng)�������جF(xi��n)���ʣ�����(n��i)��30�����ý�w�Ⱥ����f�d���_�ڃ����Ļ����r��1992���롭��[Ԕ��]

5��������ˎ���Ƽ�ˇ

����������ˎ���Ƽ�ˇ(���������Ҽ�)������ˎ�����Ƽ�ˇ���҇��t(y��)ˎ�����е�һ����Ҫ�M�ɲ��������҇���ˎ�I(y��)�е�һ�K�Wҫ�貵Ĺ匚�����҇����ص�һ�T���y(t��ng)����ˎ���g(sh��)�����҇������Գ��wϵ������ȫ�����С�ˎ���^���䲻�`����߃���ľ�տ����ˎ��ˇ���������ƾõĚvʷ���S���ă�(n��i)�����r���ĵط���ɫ��������ˎ�����Ƽ�ˇ���彭�Ŵ��Ļ����h�ŕr�ڣ���Ԫǰ4500��ǰ���ķ��Ƕ��˵����������h���ؾ��������dzǵ����̕r�ڣ�3000����ǰ�������~�������������������ȶ���������ˎ�����Ƽ�ˇ֮�YԴ�����h���ϱ��������`����ʼ�������202�꣩�����^���˸�飨284-364�꣩�Ⱥ����������w��ɽ���t(y��)����ˎ����ˎ�������ġ����伱�������g�ɶ�N�������ɞ�����������������ˎ�ͷ����ˎ�����Ƶ伮��Ӱ�����ˎ�I(y��)ǧ��֮������������ˎ�����Ƽ�����[Ԕ��]

6���f�d�Äٹ�

�����f�d�Äٹ�����һ�N���еط���ɫ�͝����l(xi��ng)����Ϣ�Ĵ������g����������������Ҫ��Դ�����g���ʺ����g茹ģ����ġ��������������{������(zh��n)����ʮ���\�����ٹġ���茹Ľ�(j��ng)���្�����ġ������ľ���ִ�����ʹ������ɽM��������У��x�����Źġ���(zh��n)�����ù��������ľ�~���~���߀�����߲�ͬ�Ĵ�С�������K��������h茡��茵����������У���С��ȡ�������ѡ��~̖Ͳ�����������F(xi��n)�Ŵ���ʿ�������P�����s�w���c�������������L(f��ng)��֫E�����������t�𣬸��К�����ʹ�˞�֮��^������һ�_ʼ�����ޕx����ͨ���S��̖Ͳ�����h̖�����f�صĴ�����������Y��������F(xi��n)���^����̖�R�Q�������߿������Ĵ�С��Ⱥ����������R�ࡶ�������ӡ���ɢ�壬������������ݺꂥ���q��ǧ܊�f�R�ؓ����������w�����S���������ࡰ�����L(f��ng)�������[�_���ј�������ᳱ�����g����[Ԕ��]

7���߰��ɲ��

�����߰��ɲ����������r�ڵĸ߰����g���������ʡ����胮������gˇ�g(sh��)�Ļ��A(ch��)������������Ӄɰ�����ӑ���茹đ�ͽz�ґ�Ȅ��N������ɷ����[���ɵ�һ�N���y(t��ng)����ˇ�g(sh��)�����䡰�Z��ͨ����������ǻ������Խ����퍄�?c��)������������|(zh��)�マ(y��u)�š���ˇ�g(sh��)��ɫ����u���������ɞ齭��ˇԷ��һ֦���϶����G��ɽ�軨���߰��ɲ脡�F�����Ї�������������(j��ng)�Ϗ]ɽ(�I�݂��y(t��ng)С���ľſ��á�)�����Ϻ�(�ݳ��F(xi��n)����С�������Ρ�)���h�İˌð���ȫ�����A�|�^(q��)�I�����ܵ���ë�ɖ|��1��1��1��1���h�͇����I(l��ng)��(d��o)���Լ�0�A�|���I(l��ng)��(d��o)�ĸ߶�ٝ�p�����Ϻ��ݳ������Z�����քe�������Ո��������Ո��Ї������ȶ�������ý�w���߰��ɲ�����ˌ��}������������Εx���������s�@�Ї������Ļ����[���ّ��L��ϡ�Є��N�e�ݳ����Ȫ������Ŀǰ��Ӌ�С����i�ݡ������a���ס������_������[Ԕ��]

8���f�d����������ˇ

�����f�d��ȫ������ڂ��y(t��ng)����֮һ���f�d����Դ�h���L���vʷ�ƾ���������������g���f�d���ڱ��ѡ�ͨ���ϱ������Z�j(lu��)�[������w���g�����ЋD��С��������Y����������ĩ�����ȫ�h���ڌ��I(y��)�ˆT��3000���������ĘI(y��)�ˆT�_��(sh��)�f���������f��ǧ�������a(ch��n)����Ҫ�����ڿh�Ǽ��h����������̶���Séһ�����f�d���y(t��ng)�������a(ch��n)���õ�ԭ���������ڻ�ˎ���鮔(d��ng)?sh��)����a(ch��n)������������LͲ֮�����x�õ��DZ��h��Դ����Ԫɽ�����������d��ɽ�^(q��)���a(ch��n)�ı�о�����c�����a(ch��n)�ص�������ȣ��f�d�a(ch��n)�ı�о�������Ļ������������ں�Ƥը�ø����������ڻ�ˎ�����1Ҳ�DZ���ԭ��ͨ�^���y(t��ng)�ļ��g(sh��)���������ģ��a(ch��n)Ʒ�Y(ji��)��ѿ�����׃������ϳ�֮Ʒ���Ƴɵı�����ʸ����o�s�|(zh��)������ζ���f�d���y(t��ng)�������a(ch��n)�^����70������������¿ɚw鼈Ͳ������������ˎ���������������������ͳ�Ʒ�������ġ���[Ԕ��]

9���f�d�IJ�������ˇ

������(j��)�����ϱ����r���������f�d�l(xi��ng)�r(n��ng)�A˼Դ���l(f��)�F(xi��n)�����g�ԵIJݱ�ֲ���r�����������ı�Ƥ���£����Ծ���ᡎ���Ч���ܺ����˺����f�d�^(q��)�h��ڄ�������u���M����֮�������ü������r���w�S�����IJ����f�d�^(q��)���IJ����켼ˇ������������1600����Ěvʷ����2008�����x�҇��ڶ������Ҽ������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o������f�d�IJ�������ܛ������ƽ��ˮ�R���p���_�������伆�|(zh��)��ܛ��߅�sƽ��������������ɫ�������������ۡ���׃������ϴ������ˬ�庹����uȫ�������ƴ��ͱ���͢�О�ؕƷ��߀����1940��İ����R���H���[���ϊZ�ý������h�N�������ǽ��������خa(ch��n)֮һ���f�d�IJ�������ȫ���ֹ��������ֿ����c�����ɴ������ֹ����_��ʮ��������Ҫ���ֹ����������ɼ��|������ɼ�����һ��һ���ܿ������ɼ��������������Ҫ�����߿۔�(sh��)��Ʒ�IJ���һ���y��һ�ɼ�����[Ԕ��]

10�������r(n��ng)��

�������¿h�����(zh��n)����̎���������������x���h�����������@��ɽ��ˮ�㣬���ط������ڸĸ��_�Ŵ��L(f��ng)�Ĵ����£��ڄ��ǻ۵ĸ���������������(chu��ng)�����S�������|(zh��)ؔ�������҄�(chu��ng)�����S���ľ���ؔ�����@Ƭ���С��Ļ�֮�l(xi��ng)�����u���������֫@����ʡ�Ļ��d����ġ�ˇ�g(sh��)֮�������Q�������r(n��ng)��������һ��ֲ�����@Ƭ��Ұ��ɢ�l(f��)�������l(xi��ng)����Ϣ��ˇ�g(sh��)֮���� �f�Q�����ơ��ĸ��ޣ����g������ҕ�Ļ��������L(f��ng)����1662��ͳ��F(xi��n)�˶����Ժ�͵��ƕ�Ժ���Ļ������I(y��)���d�����Ƅ������gˇ�g(sh��)�İl(f��)չ���������������ľ����ʯ����������������������C�����gˇ�g(sh��)Դ�h���L�� �����r(n��ng)���F(xi��n)��60���ĩ����������30����Ěvʷ�����Įa(ch��n)���Ͱl(f��)չ���������Ļ����N�������r���ĕr������������ʮ������r(n��ng)���ҡ��������Ʒ���L�Ɖ��^��������չ�[������������Ʒ��(n��i)�ݡ���[Ԕ��]