ЭS▄Ыйпй╝ЄСцЯквнд╩╞

╨Ч╠╠й║ ┬F(tu╗╒n)ОL(f╗╔ng)©h а_лО©h Д╩к╝©h лIЄ╨©h нДя╗йп ╪t╟╡©h ЭSцЇ©h с╒襩h ЭSжщ┘^(q╗╠) бИЁгйп х╚╡©ЭS▄ЫйпцЯквнд╩╞ ЭS▄Ыйп╣ьцШ╬W(w╗ёng) [рф└с(d╗╟ng)╟Ф]

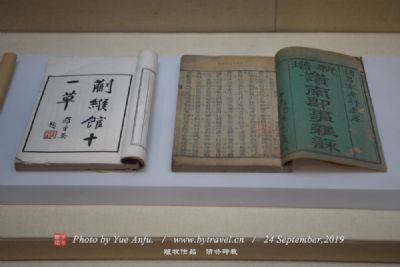

1║╒ЭSцЇлТ╩╗

║║║║ЭSцЇлТ╩╗фПтЄсзлфкнё╛╟l(f╗║)у╧ЁийЛсзцВд╘гЕЁУ║ёъ@ЇN╧єк┤╡╩м╛сзЄлюCё╛ЄлюCжьЄлё╛лТ╩╗жьлТ║ёкЭртт╙гЮ╡╪вВ╣вё╛сцА≤▄╒нЕ╡йҐz╬─(xi╗єn)лТжфтз╣в╡╪╣дҐ⌡(j╗╘ng)╬─(xi╗єn)╨м╬∙╬─(xi╗єn)Ґ╩╡Ф╣д╬W(w╗ёng)╦Яиоё╛пнЁии╚²иҐkШ░║╒а╒Сw╦п▐┼(qi╗╒ng)╣д┬D╟╦║ёфД╝a(ch╗ёn)фЇвНЁУ·ИН^ҐМ║╒рбъ┘║╒ИT(m╗іn)╨÷║╒▌єяь║╒Є╡┤З╣хё╛йгцЯИg▀Dе╝сц│М(l╗╒i)мБЁЖЄР╟Г╨мяbО≈╬сйр╣д║ёгї╟ыдЙ│М(l╗╒i)ё╛Ґ⌡(j╗╘ng)ъ^(gu╗╟)р╩ЄЗсжр╩ЄЗчr(n╗╝ng)╪р▀Dе╝╬╚лТ╪ (x╗╛)вВё╛╧єк┤хууИмЙиф║ёжаҐЭЄЗ╦ЭртцВ©Л╣ди╚╡йҐM╨о║╒╬╚ги╣д┬D╟╦≤▀(g╗╟u)к╪║╒╙ (d╗╡)ль╣дк┤пg(sh╗Є)╠М╛F(xi╗єn)пнйҐ╡ д©сзйю║ёфД≤▀(g╗╟u)┬D÷o(w╗╡)у⌠йг╩╗ЬB(ni╗ёo)оx(ch╗╝ng)Т~(y╗╡)ё╛ъ─йгиҐк╝лОажё╛дкжаиЯт▓(hu╗є)▒РгЗ╧ййбІ╪дЩ╬шакЭSцЇ└з└с(d╗╟ng)хкцЯ╣дб■цВ╡ежг╨м▄і(du╗╛)иЗ╩Н╣дцю╨цвёт╦║ёЭSцЇлТ╩╗1938дЙ╚@║╟╟мдцЯRхf(w╗єn)┤Ь(gu╗╝)╡╘с[∙Ч(hu╗╛)║╠ҐП╙└(ji╗ёng)ё╩1954дЙ╚@╡╗лm║╟иГ∙Ч(hu╗╛)жВаx┤Ь(gu╗╝)╪рцЯИg╧єк┤цюпg(sh╗Є)у╧с[║╠╙└(ji╗ёng)ё╛1959дЙ1©┌юМтз╠┼ІЮ╨Ч╠╠╧єк┤фЇжпсHвтъxфДяbО≈хкцЯЄС∙Ч(hu╗╛)лц╨Ч╠╠▐d║ё╦д╦ОИ_(k╗║i)Їерт│М(l╗╒i)ё╛ЭSцЇлТ╩╗ІЮЄнвВ·И┤Ь(gu╗╝)╪р╨м╨Ч╠╠╣ь┘^(q╗╠)╣д╧єк┤фЇЄЗ║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

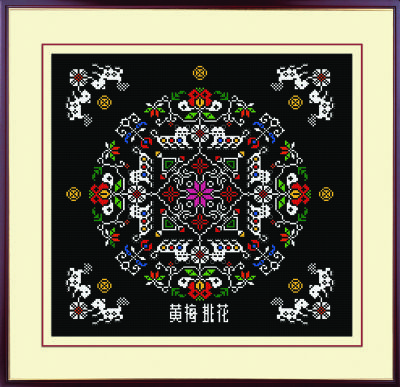

2║╒ЭSцЇ▒Р

║║║║ЭSцЇ▒РфПтЄсз╨Ч╠╠ЭSцЇё╛тґцШЭSцЇу{(di╗єo)║╒╡и╡Х▒Р╣хё╛╛F(xi╗єn)аВ╡╪сз╟╡╩уй║╟╡▒cйп║╒╨Ч╠╠й║ЭSцЇ©h╣х╣ь║ёгЕд╘╨Ч╠╠й║ЭSцЇ©hр╩▌ї╣д╡и╡Ху{(di╗єo)┌ВхКеЧЮ▐╣д╟╡╩уй║▒я▄▌©h╣х╣ь┘^(q╗╠)ё╛еc╝■(d╗║ng)?sh╗Є)ьцЯИgк┤пg(sh╗Є)ҐY(ji╗і)╨оё╛╡╒сц╟╡▒cЇҐят╦ХЁ╙╨мдН╟вё╛жП²u╟l(f╗║)у╧·Ир╩┌─(g╗╗)пб╣д▒РгЗ└║ЇNё╛╝■(d╗║ng)∙r(sh╗╙)ЇQ(ch╗╔ng)·И▒яг╩╩Р▒яу{(di╗єo)ё╛ъ@╬мйгтГфз╣дЭSцЇ▒Р║ёфД╨СЭSцЇ▒РсжҐХХbнЭйуакгЮЙ√(y╗╒ng)г╩╨м╩уу{(di╗єo)╣дрТ≤Ї(l╗╗)║╒╠Мящ╨м└║д©ё╛И_(k╗║i)й╪ящЁЖ║╟╠╬▒Р║╠║ё╨Срт╟╡▒c·Ижппдё╛Ґ⌡(j╗╘ng)ъ^(gu╗╟)р╩╟ыІЮдЙ╣д╟l(f╗║)у╧ё╛ЭSцЇ▒РЁи·И╟╡╩ужВр╙╣д╣ьЇҐ▒РгЗ└║ЇN╨мх╚┤Ь(gu╗╝)ж╙цШ╣дЄС└║ЇN║ёЭSцЇ▒Р╣дЁ╙г╩▄ы╟ЕйҐв┐╩╞Сwё╛сп╩╗г╩║╒╡йг╩║╒жВу{(di╗єo)хЩЄСг╩о╣║ё╩╗г╩ртящп║▒Р?y╗єn)ИжВё╛гЗу{(di╗єo)Ґ║©╣≤Ц▄█(sh╗╙)ё╛┐·(y╗ґu)цю g©Лё╛╬ъсп²Б╨Я╣диЗ╩Н Бо╒╨мцЯ╦Хп║у{(di╗єo)и╚╡йё╩╡йг╩гЗу{(di╗єo) g∙Ёё╛тЬтз╩╗г╩п║▒Ржп▐VЇ╨й╧сцё╩жВу{(di╗єo)йгЭSцЇ▒Р┌ВҐy(t╗╞ng)уЩ╠╬ЄС▒РЁёсц╣дЁ╙г╩ё╛спфҐт~║╒╩П╧╔║╒ІЧпп║╒хЩппж╝Їжё╛фДжпфҐт~йгуЩ╠╬▒РжпвНжВр╙╣дЁ╙г╩ё╛гЗу{(di╗єo)┤ю(y╗╒n)цCгfжьё╛┐·(y╗ґu)цюЄС║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

3║╒нДя╗тю╪рхґ

║║║║нДя╗тю╪рхґё╛┤Ь(gu╗╝)╪рЇгнОы|(zh╗╛)нд╩╞ъz╝a(ch╗ёn)║ёйгжп┤Ь(gu╗╝)щ^·ИмЙуШ╣ьаВ┌Воб│М(l╗╒i)╣д²hвЕ┌ВҐy(t╗╞ng)хґпg(sh╗Є)ж╝р╩ё╛·ИцЯвЕс╒пштюОw╦Ы⌠Ч(j╗Є)втиМкЫ▄W(xu╗і)ҐY(ji╗і)╨оеc■ЁвВ▒П(zh╗єn)жп▄█(sh╗╙)▒П(zh╗єn)ІЬ└⌠(chu╗єng)а╒ё╛┌Вуf(shu╗ґ)·И┐х(n╗╗i)╪рхґпнрБхґд╦хґё╛аВ┌ВжаҐЯря800ІЮдЙ║ё⌠Ч(j╗Є)тюйовзвVс⌡щdё╛тюОw╨СрАтз╨Ч╠╠нДя╗ряоЮ┌ВхЩй╝хЩЄЗё╛ҐЭ┐игїІЮхк║ёвткнЄЗжаҐЯё╛тю╪рхк▄і(du╗╛)тю╪рхґ╣д╬ а∙(x╗╙)▐днЄИg■Юё╛ІЬтю╪рхґ╣двНЁУхґвVё╛╬м╠ёаТтз║ІтюйовзвV║Їжпё╛йгтюйо╪рвV╣др╩╡©Їж║ё║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

4║╒зsаЬЄД

║║║║а_лОцЯИgнХ╣╦║╟зsаЬЄД║╠жВр╙цХйЖ╧еЄЗиГ∙Ч(hu╗╛)ио▌вЇN╡╩м╛иМЇщ╣дхкнОё╛вЇзsс^©Є°й(zh╗Ёn)┌Д╣Ґ▐Rлц╬ЄоЦ╣д╧ы╪рп║ҐЦаЬЄДкЫрЩ╟l(f╗║)╣д╧ййб║ёнХ╣╦╟ИвЮ≤Ї(l╗╗)фВртХ▄╧д·ИжВё╛ящ├T╦Ы⌠Ч(j╗Є)ЁЖ┬Ж(ch╗ёng)М≤пРё╛Є╘ЄВоЮЙP(gu╗║n)╣дЇЧО≈╨мй╧сцоЮЙP(gu╗║n)╣д╣ю╬ъё╛╟ЄууХ▄╧д╧²(ji╗і)вЮ╠Мящё╛фДт°жCОL(f╗╔ng)хє╣д└║гИжВр╙©©ящ├TсццФ╡©╠МгИ╨мпнСw└с(d╗╟ng)вВ│М(l╗╒i)у╧╛F(xi╗єn)ё╛╬ъсп╙ (d╗╡)ль╣д╣ьЇҐиЗ╩Н Бо╒║ёящЁЖ∙r(sh╗╙)Иg╣дИL(zh╗ёng)Іл©и╦Ы⌠Ч(j╗Є)ящ├T╣д╪╪к┤╨мс^╠┼╣дгИ╬wІЬІ╗ё╛ИL(zh╗ёng)└t╟КлЛё╛иы└t1┌─(g╗╗)п║∙r(sh╗╙)║ёящ├Tхк■╣(sh╗Є)5ёґ8хк╡╩╣х║ёа_лО©h╣ьюМн╩жц▄ысз√|Ґ⌡(j╗╘ng)111║Ц06║Д║╙115║Ц45║Дё╛╠╠╬∙30║Ц01║Д║╙31║Ц12║Д║ё╨ё╟нвН╦ъ1729.13цвё╛вН╣м·И46цв║ё⌠Ч(j╗Є)йЇаос⌡щdё╛║╟зsаЬЄД║╠сзлфЁУ╟l(f╗║)оИсзЄС└eиҐдобЄа_лО©h╪╟фДжэъ┘╣ь┘^(q╗╠)р╩▌їё╛╣ҐкнЁ╞∙r(sh╗╙)си├н⌠Т╧дящвЮ╦дв┐?y╗ґu)ИХ▄║╒╧д║╒Б⌠║╒п║Х▄║╒ЯRХ▄║╒д╬Т~(y╗╡)╨овЮё╛╡╒яьюm(x╗Є)жаҐЯ║ё║╟зsаЬЄД║╠вВ·Ир╩ЇNцЯИgнХ╣╦ё╛╬ъспІЮт╙нд╩╞льуВё╛кЭтзнХ╣╦║╒╠Мящ║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

║║║║║╟╧Їд_║╠йг┬F(tu╗╒n)ОL(f╗╔ng)р╩ЇNльи╚п║Ётё╛тґцШ║╟ҐП└┌д ║╠║ёоЮ┌В·И╠╠ЇҐснда╡©бДр╩ЇNйЁфЇё╛рРпнкфа_²hҐП└┌╣дІгд яшІЬ╣ццШ║ё²M(m╗ёn)гЕхКЙP(gu╗║n)╨СЁи·Иь∙фЇё╛гЕг╛б║╣шн╒ЇЧҐґдоё╛р∙╡Л┬F(tu╗╒n)ОL(f╗╔ng)ДНъ\(y╗Єn)∙r(sh╗╙)ІЬ┌ВхКцЯИgё╛╟ыпур┼(ji╗єn)фД═Нкф╧ЇвіІЬрвцШ║ёрРфДи╚²иҐПЭSё╛мБЄЮюОоЦё╛лПІЬ╡╩д│ё╛юоиыҐтркІЬоМвu(y╗Є)ІУ√|доё╛кЭеcбИ╩╗║╒Блвс║╒ГВ╛■кжр╩╣юё╛тґ·ИІУ√|╨╝йЁ╧²(ji╗і)кдЄСжВйЁж╝р╩ё╛╛F(xi╗єn)ря╠╩апхК║І╨Ч╠╠ОL(f╗╔ng)нІп║Ёт║Ї║ё⌠Ч(j╗Є)┬F(tu╗╒n)ОL(f╗╔ng)╧Їд_╣з6ЄЗ┌Вхкм╞фФъM(j╗╛n)ҐИҐBё╨фДтЬвФсзгЕ╧Б╬wдЙИgё╛тз┬F(tu╗╒n)ОL(f╗╔ng)УrТ~(y╗╡)оО©мь⌡ЄaН^етИ_(k╗║i)акИgйЛйЁ╣Йё╛▄ё(zhu╗║n)ИT(m╗іn)Ґ⌡(j╗╘ng)═I(y╗╙ng)ПzН^║╒÷ЩО·╣хйЛйЁё╛схрт╧Їд_·Иупефё╛ыI(m╗ёi)ыu(m╗єi)й╝Їж╩П÷Аё╛фДкЭ╣ЙД│╪┼╪┼Їбжф║ёцЯ┤Ь(gu╗╝)ЁУдЙё╛╧Їд_ряЁи·Ихк┌┐кдІY╟к╧²(ji╗і)║╒въсHтL(f╗ёng)ся╣дП│фЇ║ётз©©йжк┤ЁтО┬╣ддЙЄЗё╛фД╧єк┤еДЇҐ▌їсп▌вЇжиЯцьи╚╡йё╛ЄСІ╪йг┌Вдп╡╩┌Ве╝║╒┌ВИL(zh╗ёng)╡╩┌Всвё╛©з┌Впдйзё╛цьІЬ╡╩пШ║ё╧Їд_жфвВаВЁл©иЇж·ИеДао║╒╨мцФ║╒╟l(f╗║)Ґм║╒ЄР≈l║╒Ёипм║╒ыN╦в║╒╨Ф©╬║╒║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

6║╒√|г╩▒Р

║║║║√|г╩▒РсжЇQ(ch╗╔ng)√|бЇ╩╗╧дё╛ртеІ╨гг╩║╒Н╡г╩╣хиҐр╟Ё╙г╩пп╟Её╛ртХ▄║╒╧д╟ИвЮ·ИжВё╛╦╩спЄС└eиҐ╣ьсРльи╚ё╛йгтЄвтнВбЇ╩╗╧д╣дЁЧ▒Р╣дФ╒цц└║ЇNё╛гЕжпх~жаҐЯтзъ@юОйюЄЗ©зІЗ┌Вйзё╛▐д╣зр╩ЄЗ▌÷вФЙ░еdл╚жаҐЯрясп9ЄЗ┌Вхкё╛г╟7ЄЗ╣дІЮцШюок┤хк20дЙг╟╬миоак║І╨Ч╠╠й║ндк┤ж╬║Ї║ётзЙ░╪риҐшЫ┐х(n╗╗i)ё╛жаҐЯъ─╠ёаТспр╩вЫ vҐ⌡(j╗╘ng)200дЙОL(f╗╔ng)сЙ╣д╧е▒Р≤гё╛▐dлц┐х(n╗╗i)▒рсп▌÷вФЙ░еdл╚Н}▄▒(xi╗ї)╣дьрН~║╟тЄъh(yu╗ёn)аВИL(zh╗ёng)║╠║ёъ@юО╣ддпе╝юоиыІ╪дэЁ╙ио▌в╬Д√|г╩ё╛ҐЯдЙ70ІЮ q╣дЙ░тбжшё╛х╚╪рхк©и╨оящр╩е_(t╗╒i)▒Р║ё║╟нд╦О║╠фзИgё╛ЄЕюО╣д▒Р╟ЮтЬтБҐШ╡Иё╛╣╚хк┌┐?n╗╗i)ткҐоб©зІЗ┌ВЁпё╛ЄЕюО√|г╩▒Р╟Ю╣д╛F(xi╗єn)хнуы╪╞хкЙ░ыFиЗ╠Цйгдг∙r(sh╗╙)И_(k╗║i)й╪▄W(xu╗і)Ё╙√|г╩╣д║ё9ЄЗ┌ВЁпжпё╛Й░╪риҐ▒Р╟ЮЄРффакъ^(gu╗╟)х╔е╝▒РдпЁ╙╣д┌ВҐy(t╗╞ng)ё╛И_(k╗║i)й╪еЮПB(y╗ёng)е╝ящ├T║ёд©г╟▒Р╟Ю╣дящ├TдэЁ╙√|г╩▒Р72ЇN╟Ег╩жп╣д50сЮЇNё╛╠ёаТсп║ІуДжИкЧ║Ї║╒║ІгьоЦи▐║Ї║╒║ІлЛоиеД║Ї╣х30┌─(g╗╗)ЄС╠╬вс└║д©╨м║І■rЯR║Ї║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

7║╒а_лОН╡г╩

║║║║а_лО©hйг╬╘└║╠гвФсЮхЩ└ы╣д╪рЮl(xi╗║ng)ё╛кЭн╩сзЄС└eиҐц}добЄё╛╣ь©Г√|Ґ⌡(j╗╘ng)115║Ц06║Джа115║Ц45║Дё╛╠╠╬∙30║Ц01║Джа31║Ц12║Д║ё╨ё╟н1729.13цв╣дЄС└eиҐжВЇЕвЬбДфДИgё╛·ИвН╦ъЭc(di╗ёn)ё╛х╚©hртиҐ┘^(q╗╠)·ИжВё╛гПаЙЄнж╝ё╛╣ь└щ(sh╗╛)до╦ъ╠╠╣мё╛вН╣мл▌╨ё╟н46цв║ёфПтЄсзъh(yu╗ёn)╧е∙r(sh╗╙)фз└з└с(d╗╟ng)л√(h╗єo)вс╣да_лОН╡г╩йгтзЄС└eиҐ┘^(q╗╠)╙ (d╗╡)ль╣д╣ьюМґh(hu╗╒n)╬Ё╨мчr(n╗╝ng)цЯ┌┐?c╗╗)зИL(zh╗ёng)фз╣дчr(n╗╝ng)╦ШиЗ╩Нжп║╟╦псз╟ї≤Ї(l╗╗)ё╛╬┴йбІЬ╟l(f╗║)║╠кЫ╝a(ch╗ёn)иЗ╣др╩ЇNцЯИgнд╩╞пнйҐ║ёкЭмбт~сца_лОЇҐятё╛╟l(f╗║)рТсцп║иє(╨М╡©╟l(f╗║)рТ║ёхнЭSжщ┬F(tu╗╒n)╬ ╦╠й╧∙r(sh╗╙)╣длK√|фб╝■(d╗║ng)дЙсн╡Ла_лО∙r(sh╗╙)╠╩а_лОН╡г╩кЫуП╨Ёё╛ЇQ(ch╗╔ng)Н╡г╩╦ХЁ╙уъ·И║╟Кuхк║╠)ё╛фДгЗу{(di╗єo)╦ъ©╨Юзааё╛╧²(ji╗і)едвтсисф⌠P(y╗╒ng)ё╛вН╦ърТ©иъ_(d╗╒)п║ҐMвж║╟5║╠рТ║ёящЁ╙∙r(sh╗╙)вНиыр╙ІЧхкртиоё╛р╩хклАефвс(НI(l╗╚ng)Ё╙)ё╛р╩хкЄР╠Ё╧ґ(Ґсг╩)ё╛кЫспхкчжщЗ┐╨(ЩRб∙Ё╙╨м)║ёкЭгЗд©ьS╦╩ё╛©иЇж║І╦Х┐╨║Ї║╒║І▓ЙрТ║Ї║╒║І╠P(p╗╒n)г╩┐╨║Ї╣ххЩЄСН░(l╗╗i)║ё║І╦Х┐╨║Ї┐х(n╗╗i)спиҐ║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

8║╒с╒иҐ╩╗╧д

║║║║р╩║╒с╒иҐнд╩╞┌ВЁп╨мс╒иҐ╩╗╧д╣ьЇҐльи╚с╒иҐ╧е·И╦члу╡©бДё╛²h·Ис╒╡╪ЇБ╨Рё╛кн·И╝┘иЩ╧йюОё╛ҐЯ·ИвВ╪рж╝©h╣дс╒襸╛дꥴ╩Єнд╩╞ё╛гGЁЧнд╩╞ё╛до╠╠нд╩╞ё╛ЇПҐлнд╩╞╣дҐ╩┘R╣ьё╛©╟ЇQ(ch╗╔ng)╬╘║╒²h║╒ЁЧхЩЄС└║ЇNж╝д╦╣д╡и╡Х▒РгїдЙяэящсзЄкё╛ОL(f╗╔ng)црх╚гР╣дЭSцЇ▒Рж╝╩Ы╠╬б∙г╩рЮц⌠л╔сзк╧║ё╬ъспЙP(gu╗║n)╧╚ЁЧМ█╣дс╒иҐцЯИgгЗк┤-----с╒иҐ╩╗╧дё╛фДк┤пg(sh╗Є)пн饲Ю≤сё╛йюЄЗоЮ┌Вё╛╙ (d╗╡)╬ъ╣Дпм╣д╣ьЇҐи╚╡йё╛д╙╡╩Джх╬сз╩И├йо╡▒cё╛ЇП╣ю╪юЛКё╛╩РхуЁёиЗ╩Нж╝жпё╛ІЬ╙ (d╗╡)╬ъ╣Дпм╣дЄС└eиҐиҐЮl(xi╗║ng)ОL(f╗╔ng)нІ║ёІЧ║╒с╒иҐ╩╗╧д╣даВеи╨м╠Мящк┤пg(sh╗Є)║ёс╒иҐ╩╗╧дпн饲Ю≤сё╛ьS╦╩ІЮ╡йё╛си1║╒лЛ╩╞╧дё╗рЮЇQ(ch╗╔ng)ЄР╩╗╧дё╛╣ь╧ййбё╛хівс▒Рё╘ё╩2║╒╣ь╩╗╧дё╗рЮЇQ(ch╗╔ng)Ё╙╩╗╧д║╒Ё╙Ё╙┐╨║╒Ё╙1ё╘ё╩3║╒доу{(di╗єo)╩╗╧дё╩4║╒╠╠у{(di╗єo)╩╗╧дкдЇNН░(l╗╗i)пмІЬ≤▀(g╗╟u)Ёиё╛ъ@кдЄСН░(l╗╗i)╩╗╧дё╛÷o(w╗╡)у⌠йгтзгЗд©?j╗╘)?n╗╗i)хщё╛╠Мящк┤пg(sh╗Є)иоъ─йгрТ≤Ї(l╗╗)гЗу{(di╗єo)иоё╛╦В╬ъльи╚╨мОL(f╗╔ng)╦Яё╛ІЬпнЁиак╡╩м╛╣даВеи║ё1║╒лЛ╩╞╧дё╨ф╚жьсзЄР║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

9║╒╨Ч╠╠ЄС╧д

║║║║╨Ч╠╠ЄС╧дйгр╩ЇNаВппсзп╒╦п║╒ЭS▄Ы╨мнД²hр╩▌ї╣дуf(shu╗ґ)Ё╙к┤пg(sh╗Є)ё╛тґцШ║╟╧д∙Ь(sh╗╠)║╠ё╛сжЇQ(ch╗╔ng)║╟ЄР╧дуf(shu╗ґ)∙Ь(sh╗╠)║╠║╒║╟ЄР╧д╬╘г╩║╠╣х║ё1950дЙІ╗цШ╨Ч╠╠ЄС╧д╨Сё╛тз╨Ч╠╠й║┐х(n╗╗i)▐VЇ╨аВ┌В║ётґох╨Ч╠╠╣д╧д∙Ь(sh╗╠)ё╛еcнр┤Ь(gu╗╝)╠╠ЇҐ╣д╧дт~Н░(l╗╗i)┌ВҐy(t╗╞ng)уf(shu╗ґ)Ё╙к┤пg(sh╗Є)спжЬм╛вз╣дЙP(gu╗║n)о╣ё╛ІЬ╧дт~(╧д∙Ь(sh╗╠))сжеcуf(shu╗ґ)∙Ь(sh╗╠)(тu(p╗╙ng)∙Ь(sh╗╠))ё╛тз vйЇиоспцэгп╣дб⌠(li╗╒n)о╣║ё[1]лфЄЗЇПҐлй╒пп∙r(sh╗╙)ё╛ҐлмҐ┌┐╡╩┐HжvЁ╙ЇПҐлҐ⌡(j╗╘ng)╬Мё╛уf(shu╗ґ)Ё╙?d╗╡)vйЇ╧ййбё╛р╡уf(shu╗ґ)Ё╙цЯИg∙r(sh╗╙)йб╧ййбё╛хГ║ІгО╨Зп║уf(shu╗ґ)║Ї║І▐┬аxЁ╠в┐нд║Ї╣х║ё╣ҐаккнЄЗё╛си║╟в┐нд║╠яэв┐?y╗ґu)И╧дт~ё╛ЁЖ╛F(xi╗єn)акр╩п╘▄ё(zhu╗║n)≤I(y╗╗)пт╣дт▓(hu╗є)╠╬║ёъ@п╘т▓(hu╗є)╠╬Ґ⌡(j╗╘ng)ъ^(gu╗╟)ндй©╣д²≥(r╗Єn)О≈╪с╧єё╛╬ъспакщ^╦ъ╣дк┤пg(sh╗Є)пт║ёсицВхКгЕё╛╧дт~хурФй╒ппсз╠╠ЇҐё╛╡╒жП²u┌В╡╔╣ҐдоЇҐ║ё╨Ч╠╠╧д∙Ь(sh╗╠)╣д vйЇё╛уЩйЇс⌡щdиУиы║ё▐д╧д∙Ь(sh╗╠)к┤хк╣д▌÷мҐоЮЁпЙP(gu╗║n)о╣вЇкщмф°y(c╗╗)ё╛гЕ╣ю╧Бд╘дЙё╛╪ЄспспцШ╣д╧д∙Ь(sh╗╠)к┤хкыu(m╗єi)к┤йзмҐ║ётзъ@ж╝г╟╣даВ┌В∙r(sh╗╙)Иg©оІ╗╦Э╬ц║ёфДжптГфзцШк┤хкІ║╨ёжч(І║ХF╟Е)⌠Ч(j╗Є)уf(shu╗ґ)йгсииҐ√|║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]

10║╒с╒иҐюp╩╗

║║║║с╒иҐюp╩╗жВр╙аВ┌Всз╨Ч╠╠й║с╒襩hё╛╨├(ji╗ёn)ЇQ(ch╗╔ng)юp╩╗ё╩йгх╚┤Ь(gu╗╝)Уrсп╣др╩┌─(g╗╗)┌ВҐy(t╗╞ng)цюпg(sh╗Є)М≈(xi╗єng)д©ё╛▄ысзяbО≈Н░(l╗╗i)║ёкЫж^юp╩╗ё╛╬мйгсцІЮи╚Ґz╬─(xi╗єn)тзрт╪┬╟Е╨мЦ~ҐzтЗЁи╣дхктЛеВ╪э╩Р?q╗╠)█нОеВ╪эиоюpю@ЁЖЬB(ni╗ёo)║╒╚F║╒оx(ch╗╝ng)║╒Т~(y╗╡)║╒╩╗║╒╧Ш║╒²hвж╣хцюпg(sh╗Є)фЇ║ёоЮ┌Вс╒иҐюp╩╗фПтЄсз╠╠кн∙r(sh╗╙)фзё╛й╒сзцВд╘гЕЁУ║ёкЭ╪Ёх║ІЮЇNцюпg(sh╗Є)╣д╬╚хAё╛хз┘RакюL╝▀(hu╗є)║╒╪Т╪┬║╒╬╟л╘к{(l╗╒n)║╒ЄлюC║╒╬▌©≈║╒╣Якэ╣х╧єк┤╣дльЭc(di╗ёn)ё╛╙ (d╗╡)└⌠(chu╗єng)ЁЖр╩ЇN╦ъяе╣д╠М╛F(xi╗єn)йжЇ╗╨мк┤пg(sh╗Є)пнйҐ║ёҐ⌡(j╗╘ng)ъ^(gu╗╟) vЄЗчr(n╗╝ng)╪р▀Dе╝╣д╬╚яп╪ (x╗╛)вВё╛╧єк┤хууИмЙифё╛сЗвЖсЗ╬╚цюё╛и╚╡йьS╦╩║╒≤▀(g╗╟u)┬DгицНё╛м╧О@ЁЖс╒иҐюp╩╗║╟п║║╠║╒║╟ги║╠║╒║╟╬╚║╠║╒║╟╩Н║╠╣дльЭc(di╗ёn)║ёхк┌┐пнхщкЭйг║╟а╒СwюC╩╗║╠║╒║╟╬─(xi╗єn)к┤╣Якэ║╠║╒║╟а╒Сw╧є╧P╝▀(hu╗є)║╠║ёс╒иҐюp╩╗т╒рБиН©лё╛жВр╙сцсзхкиЗ╣дЁЖиЗ║╒ҐY(ji╗і)╩И║╒вё┴ш║╒жн├й╣хцЯкв╩Н└с(d╗╟ng)ё╛м╗ъ^(gu╗╟)║╟вx∙Ь(sh╗╠)∙x▄W(xu╗і)║╠║╒║╟й╝х╚й╝цю║╠║╒║╟Щ┬ЬPЁйоИ║╠║╒║╟тГиЗыFвс║╠║╒║╟╦ё╣⌠Кpх╚║╠╣хт╒рБ│М(l╗╒i)╠Мъ_(d╗╒)хк┌┐▄і(du╗╛)цю╨циЗ╩Н╣доРмЫ║ґ║ґ[т■╪ (x╗╛)]