ËȚÔ„ ^(qš±)ÊźŽóĂńËŚÎÄ»Ż

ËȚßwÊĐ ăđêżh ËȚÔ„

^(qš±) ăôșéżh ăôêżh ËȚłÇ

^(qš±) È«ČżËȚÔ„

^(qš±)ĂńËŚÎÄ»Ż ËȚÔ„

^(qš±)”ŰĂûŸW(wšŁng) [ÒÆÓ°æ]

1ĄąíÓđśŐf

ĄĄĄĄíÓđśŐfÖśÒȘ

^(qš±)Óò·ÖČŒÔÚœÌKÊĄ±±ČżíÍőčÊÀïËȚßwÊĐ”ÄËȚÔ„

^(qš±)ĄąËȚłÇ

^(qš±)ŁŹÆäËûÒÔŒ°ĐìÖĘĄą»Ž°ČĄąßBÔÆžÛ”È”ŰĄŁÁíÍâŁŹÉœ|Ąą°Č»ŐĄąșÓÄÏ”ÈÖÜß

żhĄąÊĐÒČÁśśêP(gušĄn)ÓÚíÓđ”ÄśŐfĄŁÎśłț°ÔÍőíÓđŁŹĂûŒźŁŹŚÖÓđŁŹč«ÔȘÇ°232ÄêłöÉúÓÚÏÂÏàŁšœńËȚßwŁ©ÎàÍ©ÏïŁŹíÓđÁŠÄÜżž¶ŠŁŹČĆâß^ÈËŁŹÊÇÇŰÄ©ÖŰÒȘ”Ä·ŽÇŰîI(lš«ng)ĐäÖźÒ»ĄŁÁśśÔÚËȚÔ„”ÄíÓđśŐfÏ”ÁĐčÊÊ»ù±ŸÉÏÒÔÊ·éÖĐĐÄŁŹÒÔËŸńRßwĄ°íÓđ±ŸŒoĄ±éÔ±ŸŁŹÒÔíÓđÓąĐÛâÉwÊÀ”ÄÒ»ÉúśÆæÈç°ÔÍőĆe¶ŠĄąÉÙÄêÁąÖŸĄąœÒžÍ¶űÆđĄąÆÆžȘłÁÖÛĄąŸȚÂčÖźđ(zhš€n)ĄąűéTŃ祹łțhÏà ĄąÛòÏÂÖźđ(zhš€n)ĄąËÄĂæłțžèĄą°ÔÍőeŒ§ĄąŚÔŰŰőœ”ÈčÊÊÂéÖśŸœMłÉĄŁÓĂąÊ·œÊœÖvÊöíÓđÍțÎ䥹ÁÒĄąŐÌÁxĄąßłßćïL(fš„ng)ÔÆ”ÄÓąĐÛâžĆÒÔŒ°ÈáÄc¶àÇé”ÄÇéŃŁŹÔÚĂńégVéÁśśĄŁíÓđÊÇһλvÊ·ÓąĐÛŁŹËûÓąÓÂ^đ(zhš€n)”ÄÒ»ÉúéÍÆ·ÇŰÍőłŻ”춚ÁËŽóŸÖĄŁÍŹrËû”ÄŚîșóœY(jišŠ)ŸÖÒČ·ÇłŁ±ŻŃŁŹÁôÏÂǧčĆÁśłȘ”Äż¶żź±ŻžèĄ°ĄĄ[ÔŒ]

2ĄąíșÓÎèę

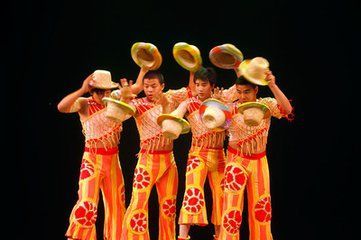

ĄĄĄĄÒ»ĄąșœéĄ°ęĄ±ÊÇÈAÏÄĂńŚćÊÀŽúłç°Ę”ÄDòv,ÏÈÈË°ŃĄ°ęĄ±żŽłÉÄÜĐĐÔÆČŒÓêĄąÏûÄ(zšĄi)œ”žŁ”ÄÉńÆæÖźÎïĄŁÔçÔÚhŽúŸÍÓĐÎèĄ°ęĄ±”ÄÓÊö,ÓÈÆäÊÇÔÚč(jišŠ)cĄąÙRÏČĄąŚŁžŁĄąò(qš±)Đ°ĄąŒÀÉńĄąRț”ÈÆÚégŁŹÎèĄ°ęĄ±łÉÁËÈ˱íß_ÁŒșĂŚŁÔžĄąÆíÇóÈËÛÄêŰS±ŰÓĐ”ÄĐÎÊœĄŁíșÓÎèęÊÇV·șÁśČŒÓÚËȚßwÊĐËȚÔ„

^(qš±)”ÄÒ»íśœy(tšŻng)ĂńégŒŻówÎ蔞ŁŹÔçÔÚÇćÄ©íșÓÒ»§Ăń±ÒŃĐÎłÉÎèęê ŁŹœ(jš©ng)ß^éLÆڔİl(fšĄ)Ő裏ÆäŒŻÎäĐg(shšŽ)ĄąčÄ·ĄąòÇúșÍËĐg(shšŽ)ÓÚÒ»ÉíŁŹÓŚśÇ§Ś?nšši)f»ŻŁŹĆäÒÔęÖ錰čÄ·ŁŹÉîÊÜVŽóÈș±ÏČÛĄŁ¶țĄąvÊ·YÔŽęÔÚvÊ·ÎÄŒź”ÄÓĘd0ŹF(xiš€n)”ÄrégșÜÔ磏¶űÇÒÎèęșŹĄ°ÆíÄêĄ±”ÄÒâËŒŁŹčĆŽúÏÈĂńÔÚȚr(nšźng)I(yšš)Éúźa(chšŁn)ÖĐŠŚÔÈ»ŹF(xiš€n)Ïóȱ·ŠżÆW(xušŠ)ÖȘŚRŁŹËû»ĂÏëęÊÇčÜÓê”ÄŁŹÏëÒÔÎèęíÆíÇóÉń꣏ÒÔ±ŁïL(fš„ng)Ő{(diš€o)ÓêíĄąÎćčÈŰS”ÇĄŁÎèę±íŃĘŁŹ·Nî·±¶àŁŹžśŸßÌŰÉ«ĄŁłŁÒ”ÄÓĐ»đꥹČĘꥹÈËęĄąČŒęĄąÖńÈ~ꥹ°ć”ÊꥹL”ŰꥹŽóî^ę”Èœü°Ù·NĄŁÔúÖÆ”Äęč(jišŠ)ĄĄ[ÔŒ]

3ĄąÊÌXÎèȘ{

ĄĄĄĄÎèȘ{ŁŹÊÇÉîÊÜÎÒűÈËĂńÏČÛ”ÄÒ»·NĂńégÎ蔞ŁŹÇ泯ĩÄêśÖÁÌK±±Ò»§ŁŹÔÚËȚÔ„

^(qš±)ÊÌXËÈ˔ķeOÍÆVśČ„ÏÂŁŹÔÚÊÌXÓÈéÊąĐĐĄŁșóÓ°íÓúŽóŁŹśČ„”œÖÜß

ËȚłÇĄąăđêĄąăôș饹ăôê”È”Ű

^(qš±)ŁŹÁśČŒÓÚĐìÖĘÊĐĐÂÒÊĄąîĄĄąă~Éœ”ÈÖÜß

”Ű

^(qš±)ĄŁșóëmœ(jš©ng)đ(zhš€n)yŁŹÎèȘ{”ıíŃĘĆc°l(fšĄ)ŐčÊÜ”œÒ»¶šłÌ¶ÈÓ°íŁŹ”«œ(jš©ng)ÊÌXæ(zhššn)ĂńégËÈËĆŹÁŠŁŹÊŒœK±ŁŽæÏÂíĄŁvœ(jš©ng)°ÙÄêŁŹœ(jš©ng)”(shšŽ)ŽúÈËÀ^łĐĆc(chuš€ng)ĐÂŁŹĐÎłÉÁËÒ»ÌŚÒÔáÁÒĄąó@ëUéÖśÒȘËĐg(shšŽ)ÌŰÉ«”ÄĄ°±±Ș{±íŃĘÌŚÂ·Ą±ŁŹÔÚÊĄÊжàŽÎ±íŃĘÖĐ«@ȘŁŹÂĂûßhČ„ĄŁÊÌXĂçÇfÎèȘ{ŁŹÒ»°ăÊǶțÈËșÏŚś°çÒ»î^ŽóȘ{ŚÓŁŹËŚ·QÌ«Ș{Ł»Ò»ÈË°çÒ»î^ĐĄȘ{ŁŹËŚ·QÉÙȘ{ŁŹÁíÒ»ÈË°çÎäÊżĄŁ¶șȘ{ÈËÊÖÄĂÀCÇòŚśÒę§(dšŁo)ŁŹČąÏÈé_ÈÌߎòŁŹ·òv”ű䣏ÒÔŐTÒęȘ{ŚÓÆđÎèĄŁȘ{ŚÓ±íŃĘÇ°șͱíŃĘß^łÌÖĐŁŹ¶ŒÒȘ·Ć±ȚĆÚéȘ{ŚÓÖúÍțĄŁĆüÁšĆŸÀČÒ»ê±ȚĆÚíß^ŁŹìFòvòvÖĐȘ{ŚÓëSÖűèčÄüc”ÄĘpĄąÖŰĄążìĄąÂ꣏șö¶űÂNÊŚŃöÒŁŹșö¶ű”Íî^»ŰșöĄĄ[ÔŒ]

4ĄąÈęÔÂÊźÎćíęâÖRț

ĄĄĄĄíęčĆËÂŁŹÒ»ŚùÔűßhœüÂĂû”ÄÌK±±ĂûËÂŁŹÊŒœšÓÚĂśŽúŁŹŸàœńÒŃÓĐœü600ÄêvÊ·ĄŁêP(gušĄn)ÓÚß@ŚùčĆËÂŁŹĂńégÓĐÖűÔS¶àśÆæčÊÊÂĄŁÒ»Žú·đœÌŽóÈŒôșÍÉĐAŒĆșółÉéÈâÉížÉÊŹŁŹ±ÍœąÆäč©·îÓÚ”îÈ(nšši)ĄŁ°ÙĐŐ韎ŃöŽóŁŹ°ŃÈŒôșÍÉĐŐQłœ”Ä3ÔÂ15ÈŐŚśéíęâÖRțÈŐŁŹÒ»Ö±”œ1964Äê”ÄĄ°ÎÄžïĄ±rÆÚ”ÄÆÆËÄĆfržÉÊŹ±»·Ù꣏RÓî±»ČđłęŁŹRțÒ»¶ÈÖĐÖ襣2005ÄêŐăœ|êì`ÉœËÂŚĄłÖá?cšš)ç?yš©ng)±ÈËł«ŚhŁŹÔÚíęæ(zhššn)

^(qš±)ÎśĂæłöÙY»ÖÍ(fšŽ)ÖŰœšíęâÖŁšžüĂûéíęčĆËÂŁ©ŁŹœšłÉÈŒôŽóč©·î”û·żúŠŁŹČąé_č€œšÔO(shšš)ŽóĐÛ”î”ÈRÓ2007ÄêŒÒžÛÏăÉœËÂŚĄłÖ·š¶U·šÀm(xšŽ)œšŽóĐÛ”îÂäłÉŁŹŽËșóíęčĆËÂé_ÊŒ»ÖÍ(fšŽ)ĐÔœšÔO(shšš)ŁŹÒ(guš©)ÄŁÈŐÚ

UŽóŁŹ2006Äê3ÔÂ15ÈŐíęâÖRțŐęÊœ»ÖÍ(fšŽ)ĄŁÔçÆÚRțHÊÇÒ»·NÂĄÖŰ”ÄŒÀìë»îÓŁŹëSÖűœ(jš©ng)ú”Ä°l(fšĄ)ŐčșÍÈËœ»Áś”ÄĐèÒȘŁŹRțŸÍÔÚ±ŁłÖŒÀìë»îÓ”ÄÍŹrŁŹÖđuÈÚÈëŒŻÊĐœ»ĄĄ[ÔŒ]

5ĄąËȚßwÁűÇÙò

ĄĄĄĄÒ»ĄąșœéÒòÁűÇÙòĆcăôÖȚòĄą»ŽșŁòÍŹÔŽÓÚÇćŽúÖĐÈ~”ÄĄ°À»êÇ»Ą±ŁŹșóœ(jš©ng)Č»àžÄÁŒŁŹŃĘŚ°l(fšĄ)Őč¶űíŁŹčÊłŁ·QÆ䥰À»êÇ»Ą±ŁŹÒČÓДĔ۷œ·QĄ°ÀșôÇ»Ą±ĄąĄ°ÀșóÇ»Ą±”ÈĄŁÖśÒȘ·ÖČŒÔÚÌKĄąôĄąÔ„ĄąÍîĆțà”ÄŽóČż·Ö”Ű

^(qš±)ŁŹĄ°À»êÇ»Ą±Ą·N”ÄȻ͏ÁśĆÉÔÚŚÔÉí°l(fšĄ)ŐčÖĐŁŹĐÎłÉÁËȻ͏”Ĕ۷œïL(fš„ng)žńŁŹÉÏÊÀŒołőŐęÊœ¶šĂûéÁűÇÙòĄŁÆäÔÚËȚßw”Ä°l(fšĄ)Ő裏ŸàœńŒs250¶àÄê”ÄvÊ·ĄŁËȚßwÁűÇÙòÒÔËȚÔ„ÔíșÓéÖĐĐÄŁŹœ(jš©ng)ß^vŽúĂńégËÈ˔ĥ°żÚÊÚĐÄśĄ±ŁŹ”ĂÒÔV·șśČ„ŁŹłÉéÁśĐĐÓÚËȚßw”Ű

^(qš±)”ÄŽú±íĐԔ۷œòÖźÒ»ĄŁÁűÇÙòÖśŚà·ÆśéÁűÈ~ÇÙĄŁÄî°ŚÎüÈĄÁËŸ©Ą”Ä°l(fšĄ)ÂȚk·šŁŹÔÚłä·Ö±íŹF(xiš€n)”Ű·œ·œŃԔĻù”A(chšł)ÉÏŁŹÊčŐZŃÔ±íß_žüĐÎÏóÉúÓŁŹ±íŃĘĐĐÊœăĄąŽÖ«EĄąÍšËŚÒŚ¶źĄąàl(xišĄng)ÍÁâÏąâșńĄŁ¶țĄąvÊ·ŃŰžïÁűÇÙòÆđÔŽÓÚÇćÇŹÂĄÄêégŁŹÆäÔŽî^žùț(jšŽ)Ą¶œÌKòÇúÖŸĄ€ÁűÇÙòÖŸĄ·ÖĐŐf·šÓĐÈę·NŁŹ±»ÈËÆŐ±éŐJżÉ”ÄÒ»·NŐf·šÊÇŁșËüÔŽÓÚÌK±±”ÄÌ«ÆœžèĄĄ[ÔŒ]

6ĄąÌK±±ÇÙű

ĄĄĄĄÒ»ĄąșœéÌK±±ÇÙűÒà·QĄ°ŽòPÇÙĄ±»òĄ°ŽòĐUÇÙĄ±ŁŹÊÇÒÔËȚßw·œŃÔŐfłȘ”ÄÒ»·NÇúËĐÎÊœĄŁËüÔŽŚÔÜĩÇćłő”ÄĂńégĐĄŐ{(diš€o)ŁŹÇć”ÀčâÄêégŁš1821ÄêŁ©ĐÎłÉÓÚËȚßwÒ»§ŁŹČąČ»àÏòÖÜß

”Ű

^(qš±)śČ„șÍ°l(fšĄ)Ő裏V·șÁśČŒÓÚÌK±±ËȚßwĄą»Ž°ČĄąĐìÖĘĄąßBÔÆžÛÒÔŒ°Íî|±±Ąąô|ÄϔȔŰ

^(qš±)ĄŁÌK±±ÇÙűÙ°ćÇ»ówŁŹ·Ö1ÈËĄą2ÈË»ò¶àÈËŐfłȘŁŹ·ÆśÓĐșúĄąPÇÙșÍÄŸ°ćŁŹłȘÇ»(yšu)ĂÀĄąÒô·șÍÖCĄąŐf°ŚŚÔÈ磏ÆäŽú±í”(shšŽ)Äżß_100¶àČżŁŹÔűÏÈșółö°æ°l(fšĄ)ĐĐłȘÆŹ5000ÈfŁŹŽĆ§3000ÈfșĐŁŹVCDčâ±P4000Èf±PŁŹÉîÊÜVŽóÈș±”ÄÏČÛĄŁ¶țĄąvÊ·ŃŰžïÌK±±ÇÙűÒàĂûËȚßwÇÙűŁŹĂńégT·QĄ°ŽòPÇÙĄ±»òĄ°ŽòĐUÇÙĄ±ĄŁÌK±±ÇÙűÔŽŚÔÜĩÇćłő”ÄĂńégĐĄŐ{(diš€o)ŁŹÇć”ÀčâÄêégŁŹĐÎłÉÓÚËȚßw”Ű

^(qš±)ŁŹź(dšĄng)r·Q饰ŽòPÇÙĄ±ĄŁ”œÍŹÖÎÄêégĘ^ÓĐÓ°í”ÄÇÙűËÈËÊÇÀîÁxłÉĄŁț(jšŽ)Ą¶ÖĐűÇúËësÖŸĄąœÌKŸíĄ·ĄąĄ¶»ŽêÊĐÇúËÖŸĄ·șÍĄ¶ËȚßwÊĐÇúËÖŸĄ·ÓĘd:ĄĄ[ÔŒ]

7ĄąŽóĆdș”ŽŹ

ĄĄĄĄÒ»ĄąșœéĄ°ș”ŽŹĄ±±ŸÒâê”ŰÉϔĎŹŁŹÒòÆäÍâÓ^y°ç»šÇÎÓÖłŁ·QĄ°»šŽŹĄ±ĄŁĆÜș”ŽŹŁš»òÍ滚ŽŹŁ©ÊÇœÌKÊĄËȚßw”Ű

^(qš±)VéÁśĐĐ”ÄÒ»·Nśœy(tšŻng)ĂńégÎ蔞ĄŁŽóĆdș”ŽŹŚîŸßŽú±íĐÔŁŹŸàœńÒŃÓĐ400¶àÄê”ÄvÊ·ĄŁËüÔŽÓÚŽóș”Äêégź(dšĄng)?shšŽ)Ű°ÙĐŐŒÀìëÇóÓê”ÄÒ»·NĐÎÊœŁŹÍŹrÒČÌNșŹÁËź(dšĄng)?shšŽ)ŰÈș±ŠÍùÈŐOĂńÉú»î”ÄŃĆfĄŁŽóĆdș”ŽŹ·ÖÎŽŹĄąëpŽŹșÍ¶àŽŹ±íŃĘŁŹÒÔÎèéÖśĄąŐfłȘéĘoŁŹĐÎÏó”ŰËÜÔìĐĐŽŹr”ÄÓŚśÇ韰ĄŁÒòÆäłȘÔ~ÔÖCŁŹ±íŃĘ»Ź»üŁŹöĂæáô[¶ű±¶ÊÜź(dšĄng)?shšŽ)ŰÈș±ÏČÛĄŁ¶țĄąvÊ·YÔŽŽóĆdș”ŽŹ°éëSÖűËȚßw”ÄRțĄąàl(xišĄng)țĄąĂńËŚč(jišŠ)ÈŐŁŹéLÆÚŽæÔÚȹȻà°l(fšĄ)Ő裏łÉéÈș±ŚÔÊŚÔ·”ÄÖśÒȘĂńégÎÄËĐÎÊœŁŹÆävÊ·ÓÆŸĂŁŹśČ„V·șĄŁț(jšŽ)Ê·ÁÏÓĘdŁŹĂśłŻÒÔÇ°ŁŹÔÚËȚßwłÇ|Œs20č«Àï”ÄŽóĆdÒ»§ŁŹ±±ÓĐ°ŚÂčșțĄąÄÏÓĐ}»ùșțŁŹËźŸW(wšŁng)ĂÜŒŻŁŹ·șÖÛȶô~ÊÇź(dšĄng)?shšŽ)ŰÀÏ°ÙĐŐ”ÄÖśÒȘÉú»îĄŁĂśÄ©ÇćłőŁŹ}»ùșțÒòüSșÓ·șEuÓÙłÉÌïŁŹż”Îő¶țÊźÁùÄêŁš1687ÄêĄĄ[ÔŒ]

8ĄąŽóĆdŽ”Žò·

ĄĄĄĄËȚÔ„ŽóĆdŽ”Žò·ÊÇÔÚĂńég”Ä»éÊŒȚÈąŒ°žś·Nc”䥹qrč(jišŠ)c»îÓÖĐŃĘŚà”ÄÒ»·NĂńégËĐg(shšŽ)ĐÎÊœĄŁÔíÄżÖśÒȘ·ÖČŒÔÚŽóĆdæ(zhššn)ŁŹ»îÓÓÚËȚÔ„

^(qš±)ĄąËȚłÇ

^(qš±)ĄąăôêĄąăđêĄąăôș饹ĐÂÒÊĄą»Žê”È”Ű

^(qš±)ĄŁŽóĆdæ(zhššn)λÓÚËȚÔ„

^(qš±)łÇ|18č«ÀïÌŁŹËȚăô·ĄąĆd·ێ©ÆäŸłŁŹœ»Íš±ăœĘŁŹœ(jš©ng)ú·±sŁŹÉú»îž»ÔŁŁŹÉçțÎÄĂśŁŹÓĐÖű1600¶àÄêvÊ·”ÄčĆæ(zhššn)ĄŁŽóĆdŽ”Žò·ÒÔÒóĄąőU°àŚÓéŽú±íŁŹÉÖ§ț°àŚÓžś10ĄȘ16ÈËœMłÉŁŹŃĘŚàÖĐĄ°ÎÄĄąÎ䥱öĆäșÏÄŹÆőŁŹßBÀm(xšŽ)ŃĘŚà”(shšŽ)ĐĄrČ»ÓXÀÛŁŹŃĘŚàÇúĆÆłŁĐÂłŁQĄŁžùț(jšŽ)ÒóŒÒŽ”Žò·°àŚÓÀÏËÈ˻ۣŹÒóŒÒŽ”Žò·°àŚÓÒŃÏàś170ÓàÄêĄŁŽóĆdĂńégŽ”Žò·œ(jš©ng)ß^¶àÄê”Ä°l(fšĄ)ŐčŃĘŚŁŹÒŃĐÎłÉÁËÒ»·NÆձ饹ÓĂĄąOŸß”ŰÓòÌŰÉ«”ÄŃĘŚàïL(fš„ng)žńĄŁËüÒôÙ|(zhšŹ)ŒŐ꣏ÒôÉ«șêÁÁŁŹĄ°âŚăÒôMĄ±ŁŹŒÈŸßÓĐč(jišŠ)ŚàőrĂśŁŹŽÖ«EșÀ·Ć”ÄÌŰücŁŹÓÖÓĐÌK±±ÆœÔíÂÉ(yšu)ĂÀĄąÇúŐ{(diš€o)Áśł”ÄÌŰŐśŁŹÆäÖĐĐĄÌĂčÄŃĘŚàÊÇŽóĆdĂńégŽ”Žò·”ÄÒ»ĄĄ[ÔŒ]

9ĄąĐìŒÒësŒŒ

ĄĄĄĄĐìŒÒësŒŒÊÇÈÚësŒŒĄąÄ§Đg(shšŽ)ĄąńRòéÒ»ów”Äžßëy¶ÈŒŒË±íŃĘŁŹËüźa(chšŁn)ÉúÓÚ19ÊÀŒoÄ©ÆÚŁŹÔÚŚîłőÈÚîĄësŒŒĆcœšșțÊź°ËFësŒŒÓÚÒ»ów”Ä»ù”A(chšł)ÉÏŁŹœ(jš©ng)ĐìŒÒ?guš©)ŚŽúÈ˶àÄêśłĐ°l(fšĄ)Ő裏ĐÎłÉÁËȘÌ۔ıíŃĘËĐg(shšŽ)ŁŹÉîÊÜÓ^±gÓĄŁĐìŒÒësŒŒFĆàÓ(xšŽn)»ù”ŰÔÚËȚÔ„

^(qš±)íșÓæ(zhššn)ŁŹÙËȚÔ„

^(qš±)ŚùÏÂæ(zhššn)ĄŁÔæ(zhššn)”Ű̔ğ©șŒŽóß\șÓÖźĆÔĄą±±ÒÀńRÁêÉœŁŹÆäËȚĐ·ĄąËȚăđ·ĄąËȚăô·h(hušąn)À@Ž©łÇ¶űß^ĄŁÔësŒŒÆđÔŽÓÚĂńégŁŹíÔŽÓÚÉú»îŁŹȚr(nšźng)ĂńȚr(nšźng)éeĄąÌïégŸùżÉ±íŃʱÈÔŁŹËùÒÔW(xušŠ)Æđí±ÈĘ^ÈĘÒŚŁŹśłĐ±ÈĘ^·œ±ăĄŁÆäč(jišŠ)ÄżŒÈżÉÎèĆ_ŃĘłöŁŹÓÖżÉVöŃĘłöŁŹÓĐČ»ÉÙësŒŒč(jišŠ)ÄżÄÜąÎŒ”ÄësŒŒŒŒÇÉÙxÓèÉú»îÇéŸwŁŹžüŸßżÉżŽĐÔĄŁÔÚśłĐÖĐĘ^șĂ”ŰówŹF(xiš€n)ÁËÄÏĆÉësŒŒÌŰücŁŹŒŽŒŻÈ᥹ĂÀĄąëUÓÚÒ»ówŁŹč(jišŠ)ÄżŚ»Ż¶à¶ËŁŹĘpœĘÈáÜŁŹŸbŒs¶àŚËŁŹÔąžßëyÓŚśÓÚĘpËÉÖźÖĐĄŁËü”Äč(jišŠ)ÄżÈ(nšši)ÈĘŰSž»ŁŹÖśÒȘ·Öéžúî^íčŠîĄąÁŠÁżĐÍĄąŒŒÇÉĐÍĄąÓČčŠĐÍĄąÈáčŠĐÍ”ÈÁùĐìŒÒësŒŒœ(jš©ng)ß^¶àĄĄ[ÔŒ]

10Ąą¶ĄÇfŽóČËÖÆŚśŒŒË

ĄĄĄĄ¶ĄÇfŽóČËÓÖĂûüS»šČËŁŹÆäÔÔĆàŒÓč€ÖÆŚśŒŒËÔÚËȚÔ„

^(qš±)¶ĄŚìæ(zhššn)ÁśśÒŃÓĐ1800ÄêvÊ·ĄŁÄżÇ°ŁŹÖśÒȘ·ÖČŒÔÚ¶ĄŚìĄąŽóĆdĄąŃö»ŻĄąêP(gušĄn)R”Èàl(xišĄng)æ(zhššn)ĄŁÔźa(chšŁn)Æ·ÉílŽÖŃĄąžÉ¶űčâÁÁĄąÈâșńζőrĄą IđB(yšŁng)ŰSž»ŁŹéžÉÊßČËÖĐ”ÄŐäÆ·ŁŹżÉĆëïłöÊź¶à»šÉ«Æ··N”ÄáÀäČËĄŁ2007Äê12ÔÂŁŹÔíÄż±»ÊĐŐțžźč«ČŒéÊĐŒ·ÇßzĂûäíÄżĄŁ¶ĄÇfŽóČËÖÆŚśŒŒËÖśÒȘÊÇąÔ”Ű

^(qš±)·NÖČłö”ÄüS»šČËÍšß^ÈËč€ČÉŐȘĄąŐôđsĄąÁÀńĄąŸ«ìĄąŽæŠ”ÈÖśÒȘč€ËÁśłÌŒÓč€ÖÆŚś¶űłÉĄŁ¶ĄŚì”ÄœđáČËÔÔĆàŒŒĐg(shšŽ)șĂŁŹŐôÖÆŒÓč€ŒŒĐg(shšŽ)Ÿ«ŁŹÉúźa(chšŁn)łö”ÄüS»šČËÙ|(zhšŹ)ÁżŒŃŁŹłäNșŁÈ(nšši)Í⣏ÓÈÆäÔÚ|ÄÏ”Ű

^(qš±)ŸĂŰÊąĂûĄŁ1910ÄêÔźa(chšŁn)Æ·

ąŐčÓÚÄÏŃóńI(yšš)țŁŹ1938Äê

ąŐčÓÚ°ÍÄĂńRűëHČ©Ó[țČąs«@œđȘĄŁÉÏÊÀŒoŸĆÊźÄêŽú¶ĄÇfŽóČËÊÇœÌKÊĄÖűĂû”Ä(yšu)Ù|(zhšŹ)ÍÁÌŰźa(chšŁn)ŁŹÆäźa(chšŁn)Æ·č©Č»Ș(yš©ng)ÇóĄŁÒò¶ĄÇfŽóČËÊǶàÄêÉúČʱŸÖČÎïŁŹÍÁ”Űźźa(chšŁn)œ(jš©ng)úЧÒæČ»žßŁŹÓÖÊÜźa(chšŁn)Áż”ÍŒ°ÓêÌì ČËÀÖŰ”ÈĄĄ[ÔŒ]