˷����ʮ�������Ļ�

1���x�������

�����x������������ڕx����ʮ��h����(n��i)�ɹ��ϲ���ꃱ��|�����ӱ�������������������h����(y��ng)�h����(g��)ˇ�g(sh��)��������������(l��)�s�ڽ������x��һ�����������w�f(shu��)����ʽ�V�����(d��ng)�����g����Ҫ�ݳ����̹��£��������x��������~���������_(t��i)���Դ����w�������£���(n��i)�ݏV���|�����(hu��)������������(l��)�w����Ҫ�������B�Y�w��ͬ�r(sh��)Ҳ�����˱�·���ӵ�����(l��)Ԫ������ĩ������I(y��)��������������ˇ��݅��������d���Ѹ�ٰl(f��)չ�ĕr(sh��)�ڡ��������I(y��)�����З�٨�Ӱ�������ܰ������ˇ�����������ʯ��ʮ�˵ȡ��x������Ĵ��턡Ŀ����Ҫ���ڽ̹��º̈́��ƹ������硶�n���ӳ���ȫ�D�������f�܉�(m��ng)�������������ȣ�߀��һЩ����С�����ֲ��Ŀ�硶����0���������x�D�������䳪ǻ���{(di��o)��������72���{(di��o)������С�{(di��o)���������13�N96�����硶��t�ۡ��������_�ۡ������������(l��)���Ĉ�(ch��ng)�е��ӡ�����[Ԕ��(x��)]

2��˷�������

����˷�������������g(sh��)���赸��������һ�w�ľC�������gˇ�g(sh��)��ʽ��������˷���м���߅��(n��i)�ɹ��ϲ��ļ��������С����^������һ�������ӱ����ҿڼ��������ɽ�����пhҲ�д��������ڞ�V��(ch��ng)�����^���������(du��)���ݵ�˷������vʷ�ƾ������δ����������g(sh��)�ɷ֣���������ּ������(n��i)�����F(xi��n)�����赸�͑����ɷNˇ�g(sh��)��ʽ���(d��ng)�����g�����赸����������Q�顰�߹������衱����Ҫ���ڹ�(ji��)�c���R���ա�ף������Ů������(y��ng)��߀Ը�����������б�����ȫ���ݳ��ˆT��108������Ҳ��30��50�����нǷQ���߹��ӡ���Ů�ǷQ������������Ů�Ɍ�(du��)�������݆T���ɡ�ˮ�G����������ӛ���е����������ݴ֫E���š������^(gu��)��������������V��(ch��ng)���ݡ��M(j��n)Ժף�����������������(zh��n)а��������L(f��ng)�����(ch��ng)�Έ@�������������³̵�һϵ�г�ʽ�����ݷ�����С��(ch��ng)�Ӻ��^(gu��)�ֈ�(ch��ng)�������Լ��ı�����ʽ�����ݑ�?y��n)����ġ��?a href=/culture/40/shuozhouyanggexi.html class=blue target=_blank >[Ԕ��(x��)]

3�������մ�������ˇ

�����������С������ɶ���֮�Q����(j��)������һ�y(t��ng)־��������ͬ��־�������P(gu��n)ӛ�d�������ʸG���ɅǼҸG��С���G�͏��ߜϸG�M�ɣ��vʷ�����c��ͬ��ŸG����Դ�G���Q������������G�����|��r(sh��)�ڱ������a(ch��n)�����������Ї�(gu��)�մɲ����^��е��δ����ú����롱��Ԫ�������~ƿ���Գ��ԑ������������������Ĵ�ͬ������Ҳ�����ڑ��ʹŸG�������մ������x�χ�(y��n)���v������Ҫ�xȡ�������a(ch��n)�ĸߎX����ճ����ʯӢ���L(zh��ng)ʯ�ȡ��Ĵ�ԭ�ϡ���������ˇ�֞��x����ԭ�Ϸ��顢�������������͡������������������ϴ����ĥ����(hu��)�����Ժ͟��Ƴ��͵�ʮ����ˇ���̣�ÿ����ˇ���̶��Ї�(y��n)��Ŀ��Ƴ�������(du��)�մ�ˇ�˵Ľ�(j��ng)�(y��n)����ˇҪ��O�����e�nj�(du��)��(hu��)����ʩ�Ժ͟��ɹ�ˇ��(du��)ˇ�˵�ˇ�g(sh��)��Ԅ�����Ͽ����Լ���(du��)�G��ضȺ͟��ƕr(sh��)�g�����ն�����Ҫ�Ŀ��(y��n)�������մɚvʷ�������a(ch��n)���ִɡ���������������l�֫E����[Ԕ��(x��)]

4���������

�����������g����ˇ�g(sh��)�vʷ�ƾ����ط�ɫ�ʝ����Ҫ������˷������������ͬ�^(q��)�Լ���(n��i)�ɹź��ͺ��ؖ|�ϲ����������S�(zh��n)�ȵ�����������֞��ɫ�����Ͳ�ɫ�����ɷN��ʽ����ɫ������ֻ��һ�N�ɫ�ļ����M(j��n)�вü�����Ʒ���������������B(ni��o)�F���(d��ng)������L(f��ng)�������ɫ������Ҫ���Ը�ɫ�ʼ��ƴ�����������c(di��n)��һ��������Ʒ�ɶ�N��ɫ�����ɵ�С�����M�τ�(chu��ng)��(g��u)�����������м������̵����F�����������̰������Nɫ�����D����Ʒ��ú�͟���Ѭ���ã��ȡ���Ҫ��Ʒ�С�ľ��Ӣ�쎛���������֦�������ܜ�(zh��n)��ѥ��������ľ�m�������w�졷����������ɯ�������Ĵ����_������̫���َ��D�������t�lj�(m��ng)ϵ�С�����ʮ�����ࡷ�������E�D�������������������uһ�����°ס����������͌���������ȸĵ���D�������������顷�������P�D����������(gu��)�L(f��ng)�⡷�������l(xi��ng)��ϵ���������|Ů�������������������[Ԕ��(x��)]

�����滨���Ƃ��y(t��ng)��켼ˇ��������ɽ��ʡ˷���Б�(y��ng)�h�İ���켼ˇ���vʷ�ƾ�����ˇ��(d��)�������Էھ���칤ˇ����������������s�Ƶ���켼ˇ��Ҳ���������ٔ�(sh��)����ᄾƼ�ˇ�м�ȡ�����M(j��n)��(j��ng)�(y��n)�����d���Ї�(gu��)������ͬ�r(sh��)�ڵ���(x��)���L(f��ng)�У��r(n��ng)���Ļ����������Ļ��ںϵĚvʷᄾƼ�ˇ��2008�꣬�滨���Ƃ��y(t��ng)��켼ˇ�������Ї�(gu��)�ڶ�����(gu��)�Ҽ�(j��)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)�����ɽ��ʡ˷���еđ�(y��ng)�h�ŷQ��(y��ng)������̎���T�P(gu��n)��������(y��n)�����Ƴɞ��˂������б����Ʒ�������(x��)��Ҳ�ٳ��ˮ�(d��ng)?sh��)�ᄾƘI(y��)���dʢ��ᄾƹ�ˇ�γ����Լ�����ɫ���滨���Ƃ��y(t��ng)��켼ˇ�ԑ�(y��ng)�ݖ|��կ���a(ch��n)�ġ���β�͡�������ԭ�ϣ��Ø�(bi��o)��(zh��n)�Y�Yȥ�s�|(zh��)�ͱͼZ��Ȼ���M(j��n)�з��顢��������(r��n)�ϺͰ��ϡ������������ɢ����������ˮ�ѷe����ذl(f��)�����������Ƶ�8��(g��)������һ�����飺����ʯĥ���H��ĥ���Ѹ�������������꣬��÷������[Ԕ��(x��)]

6������������(x��)��

�����������´�Ԫ����(ji��)���g�����ڕx���^(q��)��ؓ(f��)ʢ����һ�N���y(t��ng)��(x��)�ף������ԑ���������������ʿh��̎���T�P(gu��n)�����ǵ��͵Ķ������Ļ��ںϵ^(q��)����֮ԓ�^(q��)ú̿�YԴ���^�S����ú�������h(yu��n)�ڹŴ����ѝB���L(f��ng)������֮�������n������(x��)��һֱ�����������������Q�n������ÿ�괺��(ji��)��Ϧ��Ԫ����(ji��)���Ҽґ���Ժ���Tǰ��Ҫ�ô�Kú̿����һ��(g��)��������Ի�����ԈD������ף�Rȫ���d��֮��������Ų��������N�ϴ�t�֗l���ό�������_�족���֡��ε���ҹʮ���c(di��n)�������R�Q֮�r(sh��)���������c(di��n)ȼ���c(di��n)ȼ����ğo(w��)��(sh��)С���Ї������������D�����������։��^�����˺��Ӈ���һȦ���е����Α����еķű��ڣ���Ů���ٶ�Ҫ��(l��i)�������ԈD������_�족�����ӂ�Ҳ�����ִ߽����^���u(p��ng)Փ��Ѵ�С���l(shu��)�ҵĻ�Ѵ������������l(shu��)�ҵ�����Ҳ�������峯����ͬ�h־����������Ԫ�����Ҽ��̿��н��������[Ԕ��(x��)]

7��Ů?hu��)z���f(shu��)

����Ů?hu��)z����Ů���������֮��Ļ�����Ů?hu��)z���Ї�(gu��)�vʷ��Ԓ���f(shu��)�е�һλŮ�����c���˞����á���������������������ɫʯ���a(b��)�����������������Ƽ�Ȣ֮�Y�����m(x��)����������컯�������`�f(w��n)�Ů?hu��)z�����A���傥���ĸ�H���������(chu��ng)�����҂������¸ҵ�����҂��������(z��i)���DZ����g�V�������L(zh��ng)�ó�ݵĄ�(chu��ng)�����ʼ����������ͨ�V�����f(w��n)����ÿ�������܄�(chu��ng)�����ʮ��?x��n)|������Ŀǰ�Ї�(gu��)�������ׂ�(g��)�ط���������Ů?hu��)z�Ěw�٣�1�����ƽ���h���ಿʷ��(sh��)��ӛ䛵�Ů?hu��)z�Ĺ��������B(t��i)�h����(d��ng)?sh��)�Ҳ���������P(gu��n)��Ů?hu��)z�Ă��f(shu��)�����E����Ů?hu��)zɽ��Ů?hu��)z�R����ʿ�˴������h(yu��n)�ŕr(sh��)�ڵ���Ƭ��2.�ӱ�ʡ��h������������3���C��ˮ�ذ������y(t��ng)�f(shu��)���ϵġ�Ů?hu��)z���4.ɽ���x�ǝ��ݣ������^�������С��A��Ů?hu��)z�Ļ��@��5�������ܿ����A���Ђ�(g��)Ů?hu��)z�������˵�Ů?hu��)z�ǡ�Ů?hu��)z���ˡ���̫ƽ���[����Ů����[Ԕ��(x��)]

8�����ɽ���f(shu��)

�����������埬����Ů�����(y��ng)�������Q���ʹã��M�丸�����o(w��)���������Ҟ�������y�ײ������埬�� (t��ng)�f(shu��)���l(f��)�������R�ʹ���](m��i)�T�L(f��ng)���ɱ�����ײ�������� (t��ng)�f(shu��)���ɶ������·�������лʹó��������ɽ��������������E�_ӡ߀�������ɽ���ʹ����(m��ng)�с�(l��i)��Ҋ(ji��n)�Լ�����ɽ�»��݅�����������_��İײ�������֪���������æ���^�_���Ϸ����ݡ��ݮ�������ֻҊ(ji��n)ɽ������һСϪ��ˮ�������Ϫ�����D(zhu��n)�^(gu��)����ɽ����Ҋ(ji��n)ɽ�_̎��һ����ˮ�����˻����м�(x��)��ȥˮ����һȪ�ۈA����������ǡ���������@�������ɽ������Ȫ���ʹ��p��������Ȫ����������D�X(ju��)�����ˬ���ˡ��ʹÄ�̧�^��Ҋ(ji��n)һ����ɽӳ���ۺ���ɽ�����ͱ�֮�ϱ����ɰ�������[�G���Mɽ���݅������c(di��n)�Y���g���·�һ����Gɽˮ��(hu��)���ٿ����n�ɴ����B(t��i)���������L(f��ng)�C�C������ɽ��֮��ʯ�p֮�����v�M��ɣӢ�˟��l(f��)���еġ���[Ԕ��(x��)]

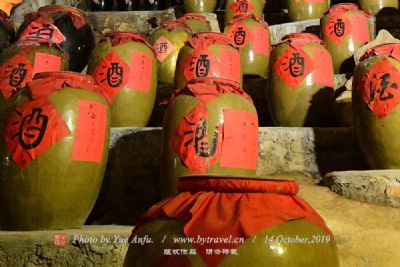

�����̽�ʼ�ڴ����(zh��n)��(gu��)���ږ|�ܺ͝h���Ժ���H���������Ǯ�(d��ng)�r(sh��)��ֵ�÷Q�����~�������b�ˇ֮һ��ԓ��ˇ�nj����- �ϳɽ�Ϳ���~�����������ӟ�ʹ- ���l(f��)��㸽�������治Ó��ǧ�����(l��i)��ԓ��ˇ�V����(y��ng)���ڌm�����R�����_(t��i)������ȵ��b�����20���o(j��)80���ĩ���̽����r(ji��)��Ѹ���ϝq���������̽����ѳɞ��(gu��)�Hˇ�g(sh��)Ʒ�Ј�(ch��ng)�е�һƥ�����R����˷�ݵ�̎ɽ���������c�ӱ�����(n��i)�ɽ������~�̽�ˇ�ڴ˂���ݗ��Č�(sh��)�H�����飺���Ϟ��������_(t��i)ɽ�^(q��)����;�������ڂ�������(n��i)�ɹź��ͺ������������ӱ����ҿ���������������һ���h���̽����~��һһ�����ؾ��ף�ӡ�C�˕x���^(q��)�ڝh�����������~�̽�ˇ����һֱ�������������y(t��ng)�̽�ˇ��˷�ݵ^(q��)���е���Ҫ��ʽ���������̽��~����������似ˇ�֞���������Ĩ������ϴ���_(k��i)������������(g��)���E������Ҫ�^(gu��)�̞飺����[Ԕ��(x��)]

10���߹�����

�����߹������ڕx���^(q��)��һ�(xi��ng)���Ⱥ��ϲ��(��i)�����g�赸ˇ�g(sh��)����˷�h��ƽ����ɽ�����(y��ng)�h����������ء��S�(zh��n)�������ȿh���l(xi��ng)�(zh��n)���ʢ������(d��ng)?sh��)ش������݆T���ܱ����߹��������߹�����������Դ����������������������S��Ļ��(d��ng)���S���vʷ�İl(f��)չ�����h�ƕr(sh��)������u�l(f��)չ�ɞ��ԏV��(ch��ng)�����^С�ͱ��ݞ����Ċʘ�(l��)���(d��ng)�����δ�����(j��)��ĩ��ˇ��Ѧ���������Ђ���ǰ�ώ������f(shu��)������ɽ�Ýh���а����S��֮��ƽ�����ơ������Ƶ������䵽˷��һ���ͮ�(d��ng)?sh��)ء��跻��Ⱥ����ͬ������ɽ�Ýh�����R�����������������T���ȹ��£��Լo(j��)����݅�ĉ��e�����(f��)һ������u�γ����߹������赸���߹����賣�ڴ���(ji��)��Ԫ����(ji��)��ף������Ů������(y��ng)��߀Ը�Ȼ��(d��ng)�б��ݣ���ź��ּ����˰��x܊�ҌٵȻ��(d��ng)�������݈�(ch��ng)��һ���ڽ��^���V��(ch��ng)��Ժ�����нǷQ�߹�����Ů�ǷQ�������߹��ӵIJ���������������ݟ��ұ��š���[Ԕ��(x��)]